Von der Grabung…

Die Freie Universität Berlin führt seit mehreren Jahren eine Untersuchung des Fundplatzes Hitzacker-Marwedel durch. Dieser ist vor allem durch den Fund zweier reicher „Fürstengräber“ der Kaiserzeit (2. Jh. n. Chr.) bekannt. Im Fokus stand während dieses Projektes vor allem der zu den Gräbern gehörende Siedlungsplatz, welcher sich über 20 ha des umliegenden Landes erstreckte. Dabei konnten bis heute mehr als 30 Grubenhäuser, Reste von Rennfeueröfen und Spuren von Edelmetallverarbeitung aufgedeckt werden.

DFG Projekt Forschungsgrabung Hitzacker-Marwedel

… zur Ausstellung

2008 ergab sich die Möglichkeit, eine Sonderausstellung im archäologischen Zentrum Hitzacker, zu den Grabungsergebnissen der kaiserzeitlichen Befunde, zu konzipieren. Diese Ausstellung sollte unter anderem in einem Bachelorkurs der FU-Berlin von Studenten mitgestaltet werden. So wurden Studenten wie mir näher gebracht, welche Arbeiten nötig sind, um eine Ausstellung einzurichten. Dabei mussten Vitrinen mit Funden und schlüssigen Erklärungen gefüllt werden, ein Diorama der gesamten Siedlungsfläche sollte entstehen und auch eine 3D-Animation zum vermuteten Fürstensitz.

Die Rekonstruktion eines Fürstensitzes

Zusammen mit einem Kommilitonen schloss ich mich der 3D-Animationsgruppe an, die im Verlauf des Semesters stark zusammenschmolz, bis nur noch wir beide übrig blieben. Dazu sollte noch gesagt werden, dass wir alle noch nie etwas Vernünftiges mit 3D Programmen gemacht hatten und die ersten Ideen von fotorealistischen Landschaftspanoramen und begehbaren Gehöften schnell gedämpft wurden. Zwar haben wir nach vielen Versuchen zwei Animationen zusammengestrickt bekommen, die in der Qualität allerdings nicht mit professionellen Animationen mithalten konnten.

Die Idee

Anfangs sollte ein Rundflug über die komplette Landschaft entstehen sowie ein Blick ins Innere des Haupthauses der Siedlung zur Zeit der Fürstengräber. Da allerdings die Diorama-Gruppe ebenfalls eine Landschafts- und Siedlungsrekonstruktion vornahm und sich schnell herausstellte, dass wir in einem Semester nicht genug Können aufbringen werden, um dies in 3D umzusetzen, entschieden wir uns zur Erstellung zweier einzelner Szenen. So sollten die beiden Grabhügel der Fürsten als Idealrekonstruktion direkt nach ihrer Fertigstellung gezeigt werden sowie das Innere eines hypothetischen Fürstensitzes.

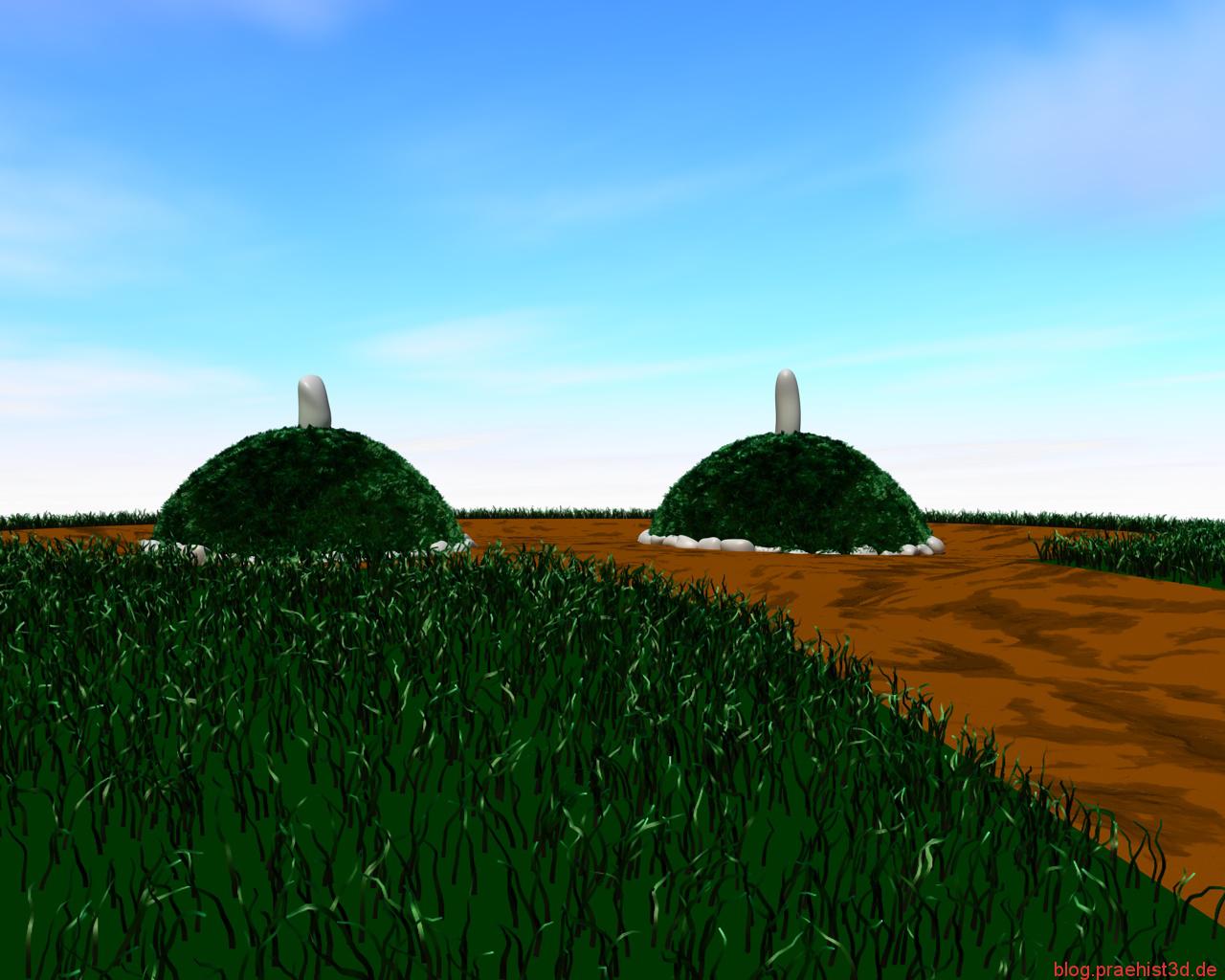

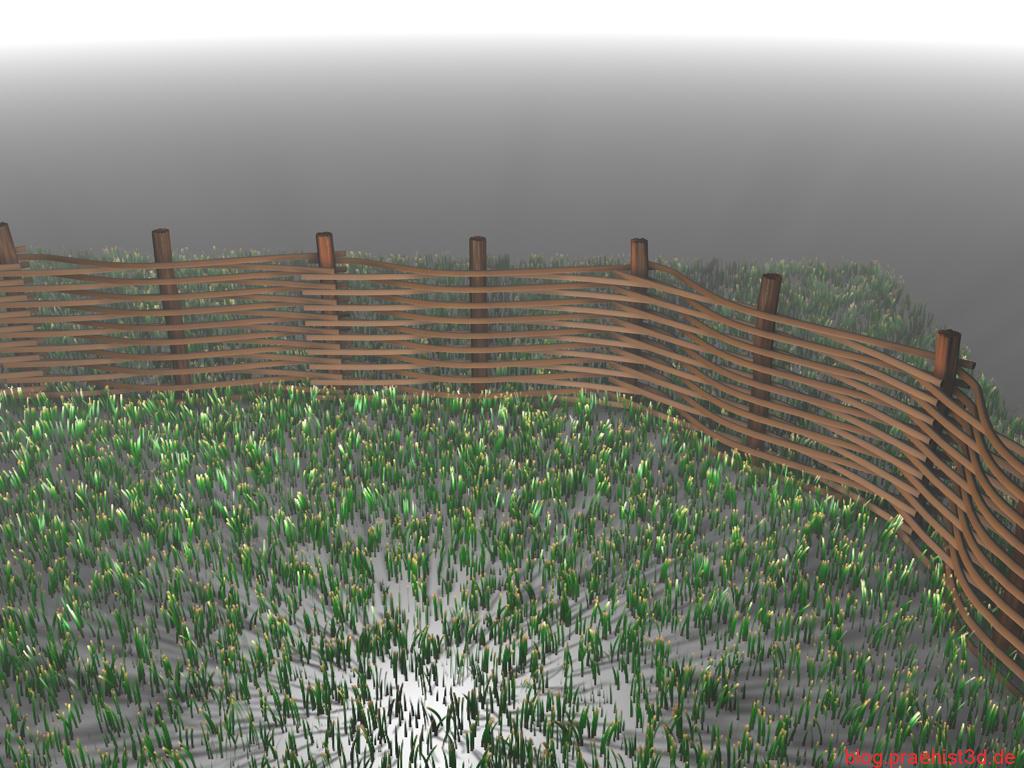

Die Grabhügel

Die 1928 und 1944 entdeckten Gräber enthielten eine außerordentlich reiche Grabausstattung inklusive diversen römischen Importstücken. Da es sich um Altfunde aus der ersten Hälfte des 20. Jh. handelt, ist die Dokumentation der die Gräber umgebenden Befunde eher dürftig ausgefallen.

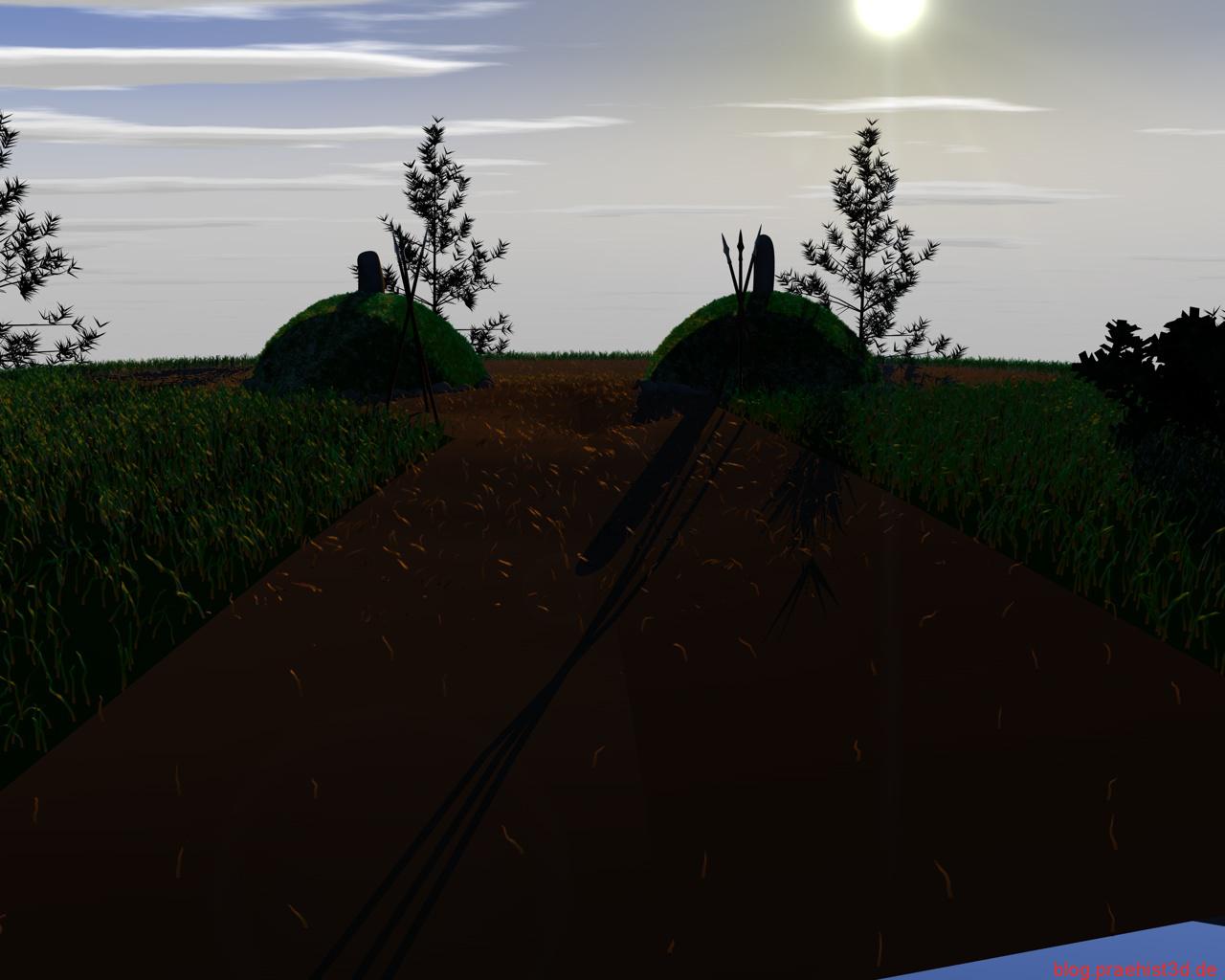

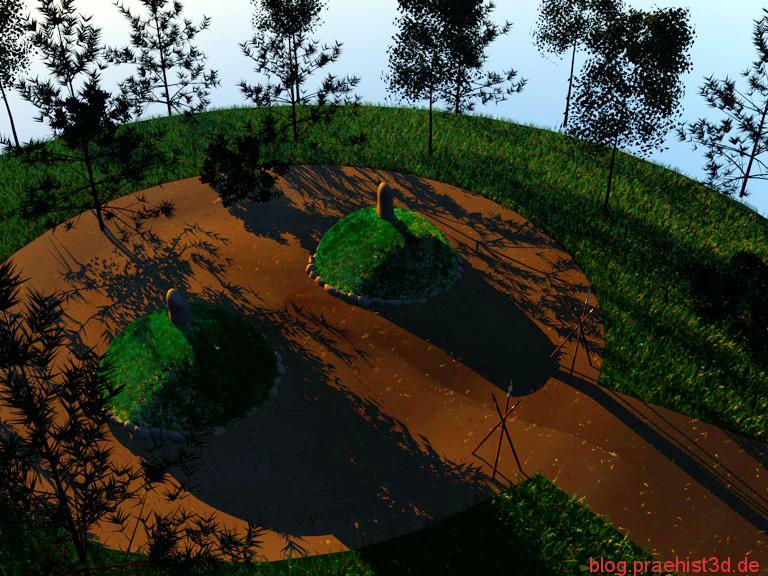

Für unsere Rekonstruktion nahmen wir eine Überhügelung beider Gräber an. Aus der Idee heraus, dass nachfolgende Generationen diese Gräber regelmäßig aufsuchten, rekonstruierten wir eine Einfassung sowie eine Markierung der Spitze des Hügels mit großen Findlingen.

Der umlaufende ausgetretene Weg ist ebenfalls Teil der Idee, dass diese Hügel wiederholt durch Nachkommen aufgesucht wurden. Die insgesamt sechs Speere, die in zwei Dreiergruppen den Beginn des Weges markieren, entsprechen keinerlei Befund und sind nur als hypothetische Ziergegenstände eingefügt.

Ein Rundgang um den Grabhügel

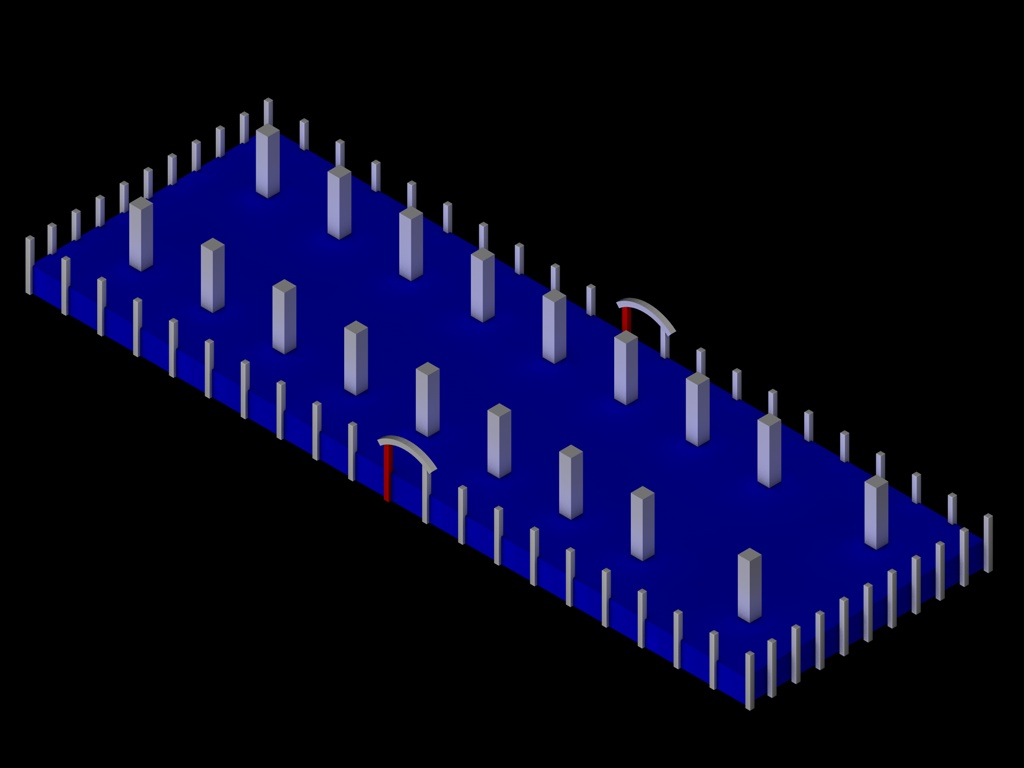

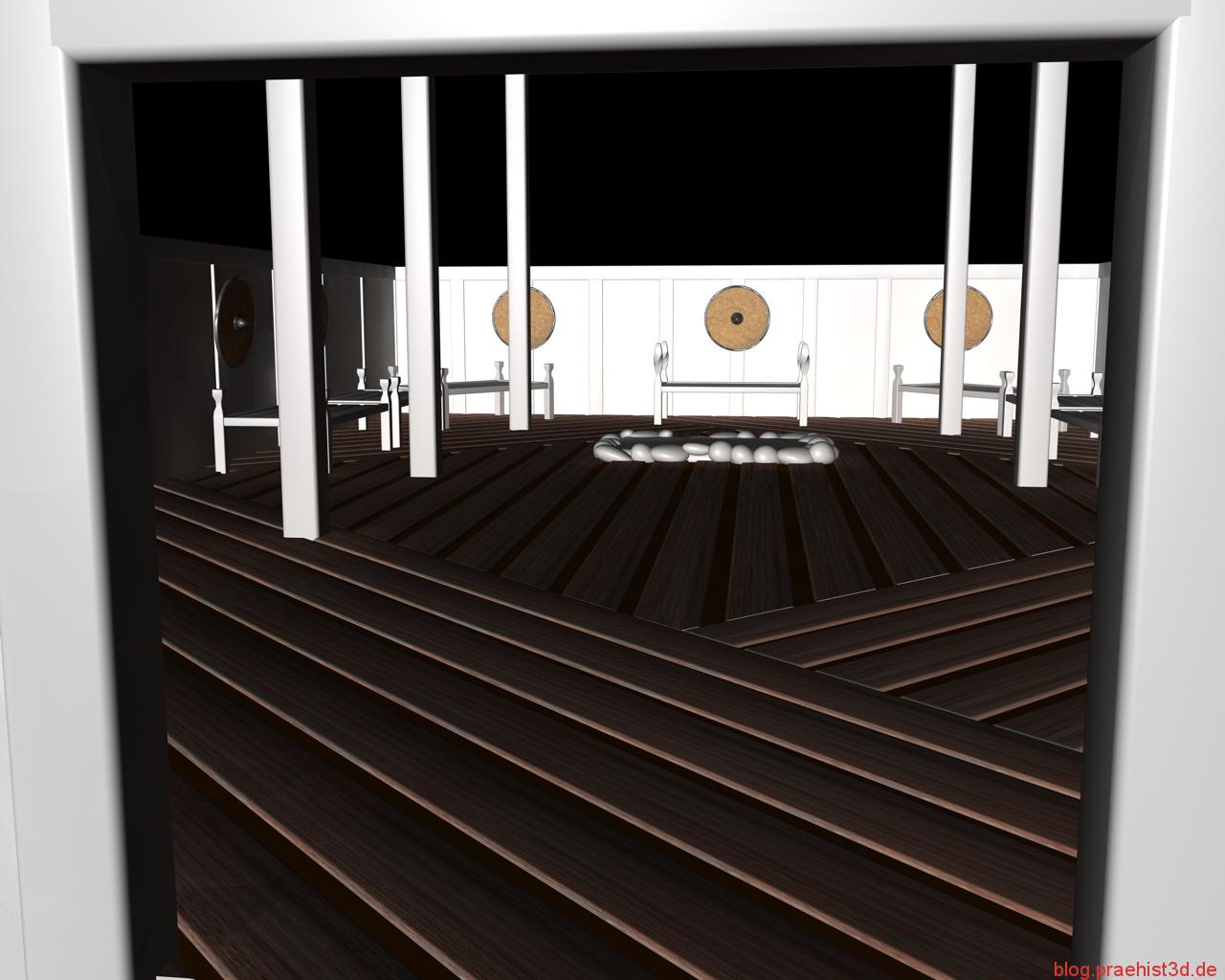

Die Halle

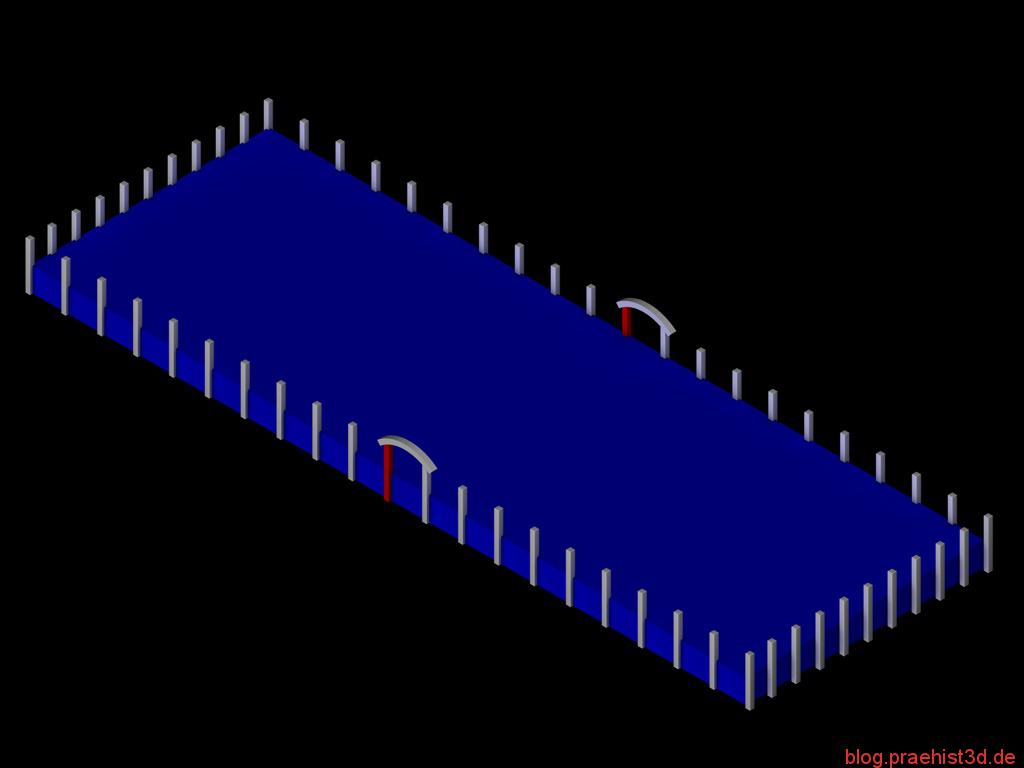

Zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Rekonstruktion waren noch keine Befunde, die einen kaiserzeitlichen Fürstensitz in der Region zeigen, bekannt. Daher bedienten wir uns als Quellen ein wenig bei mythischen Überlieferungen und dem allgemeinen Aufbau kaiserzeitlicher Langhäuser.

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es sich um eine sehr hypothetische Rekonstruktion handelt!

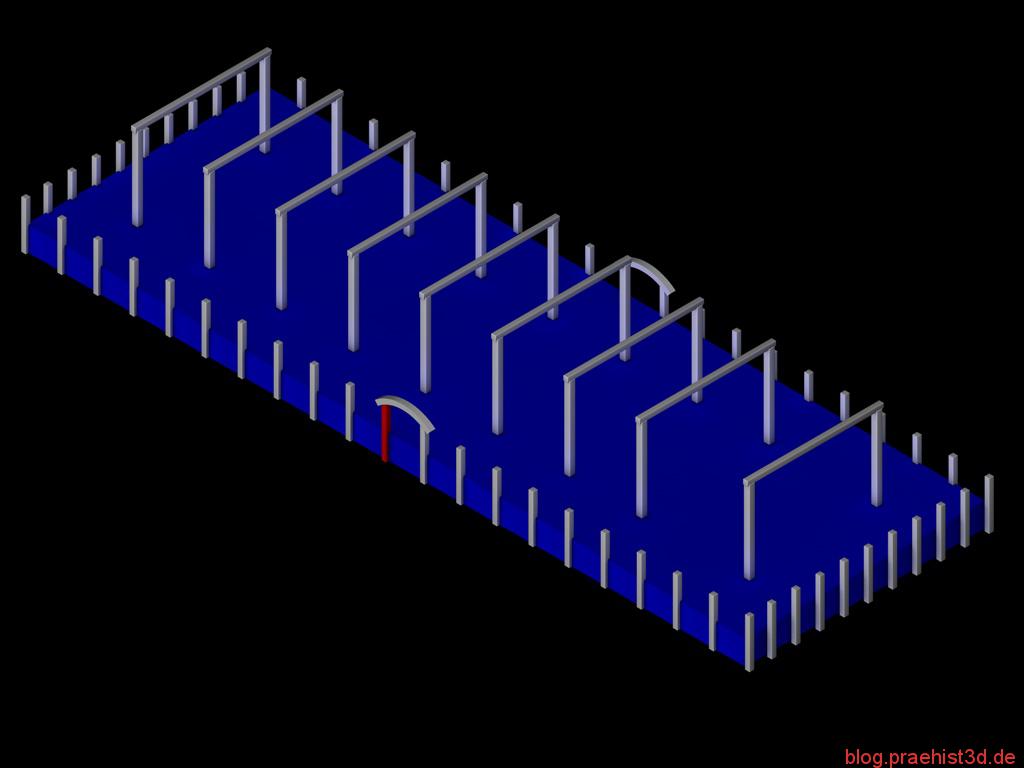

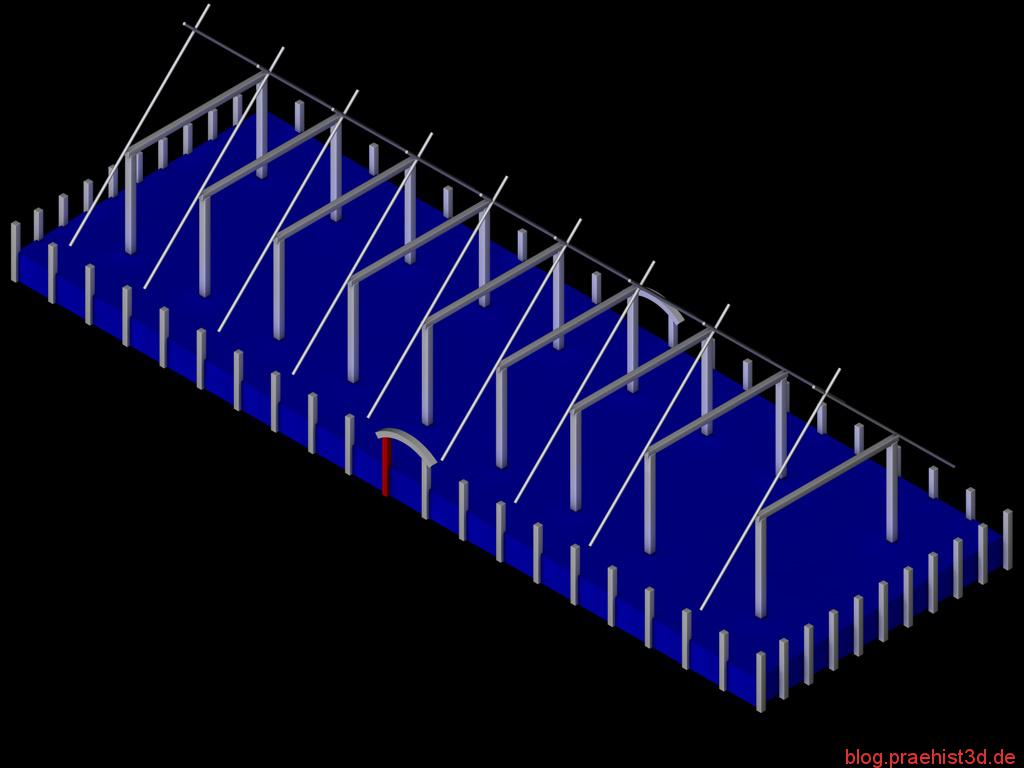

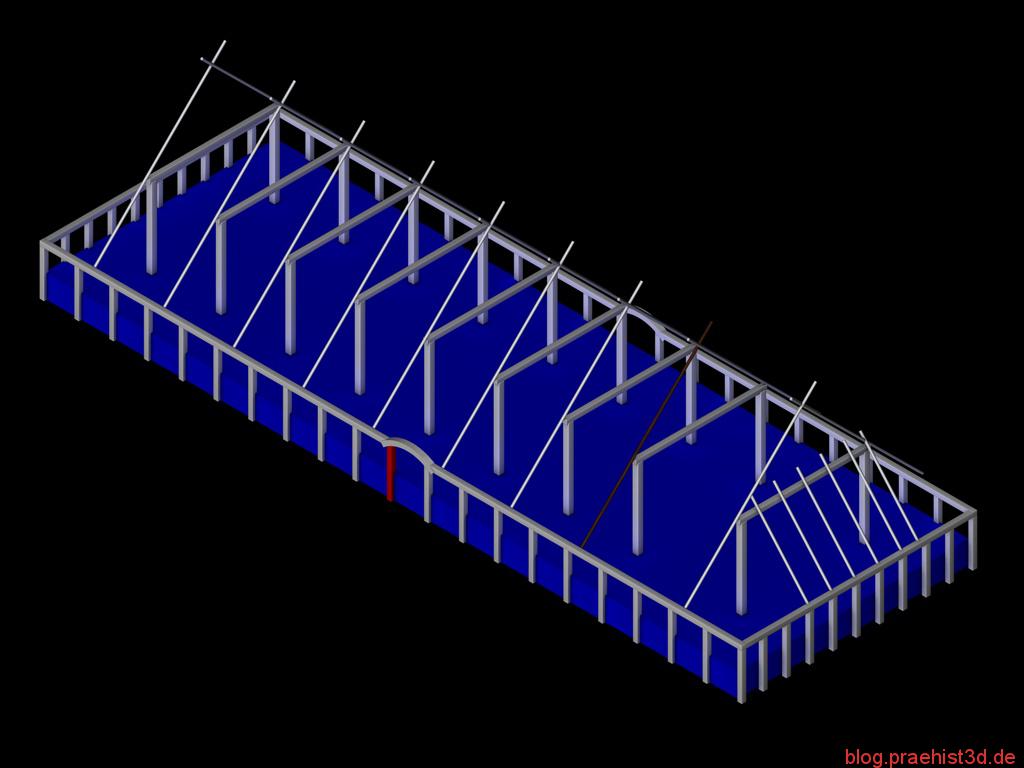

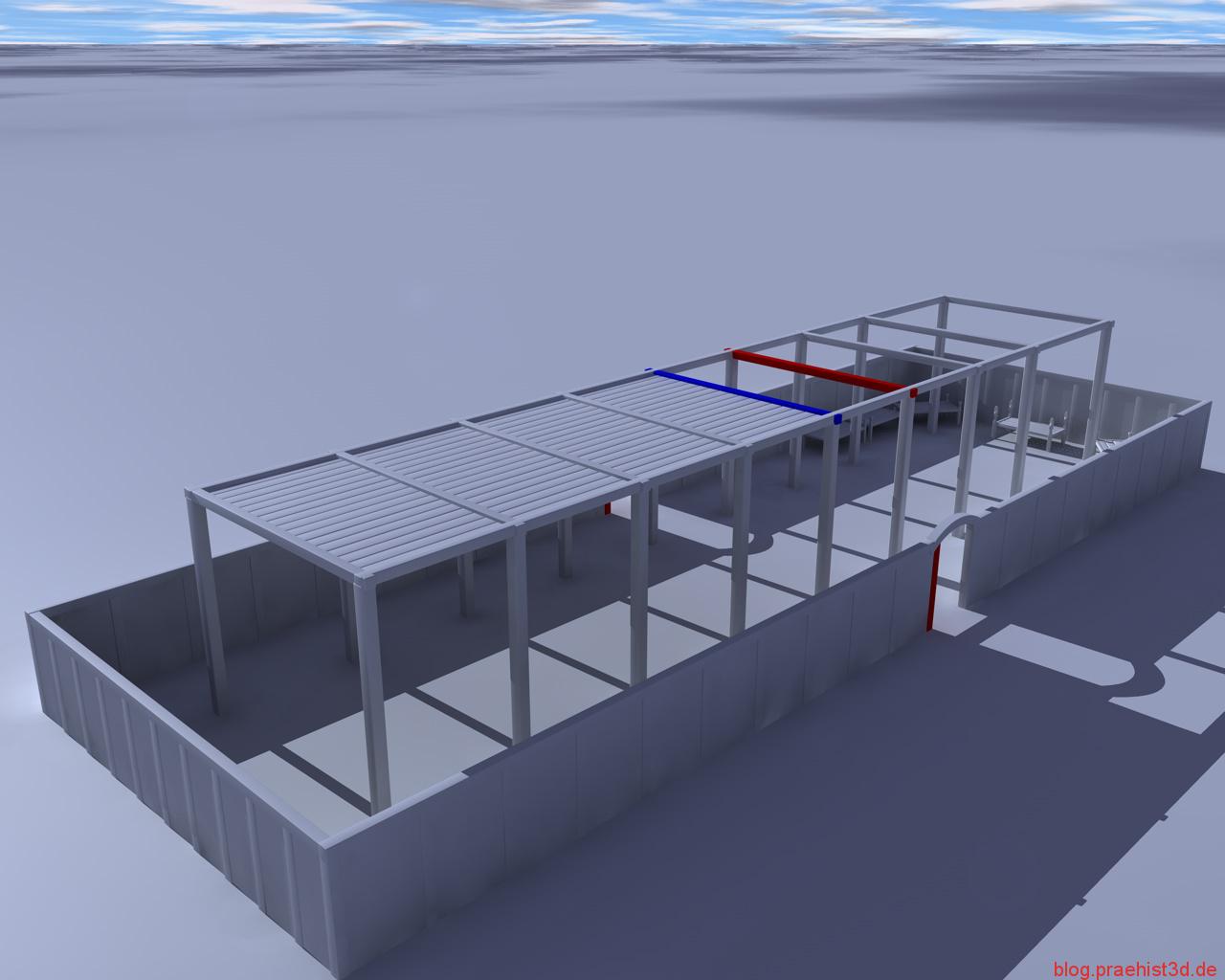

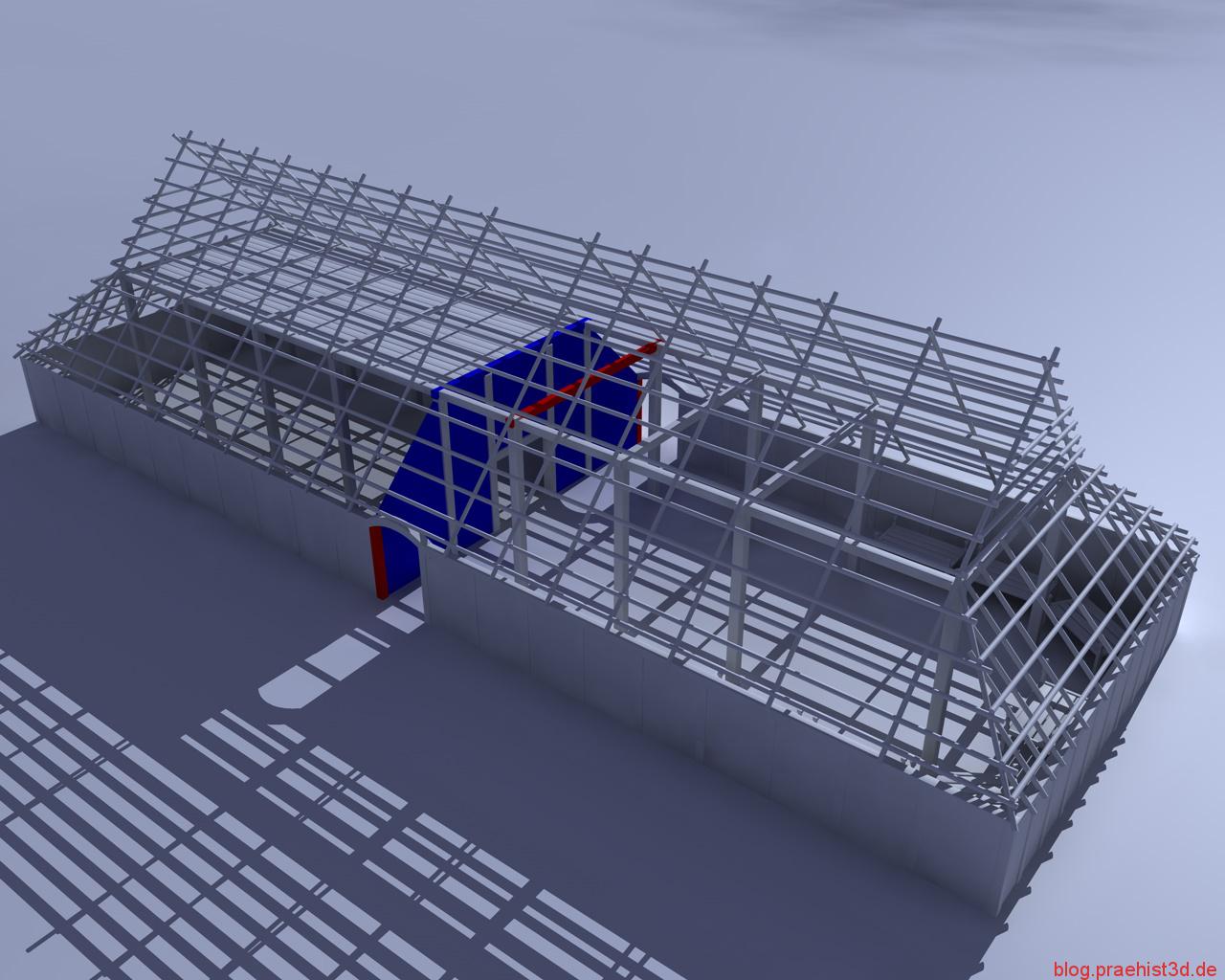

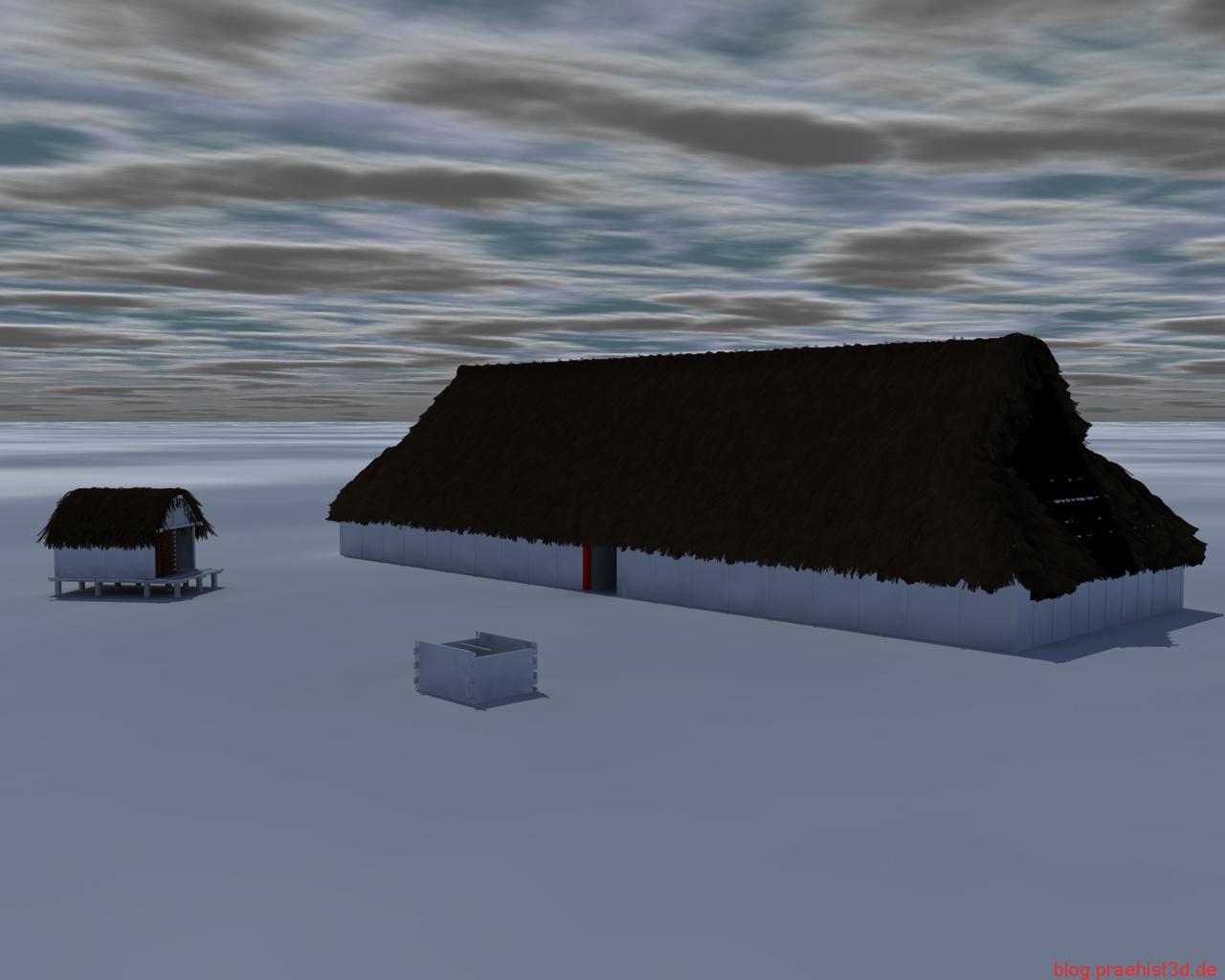

Wir entschieden uns für ein großes dreischiffiges Langhaus mit Walmdach, ähnlich den auf der Feddersen Wierde gefundenen Häusern.

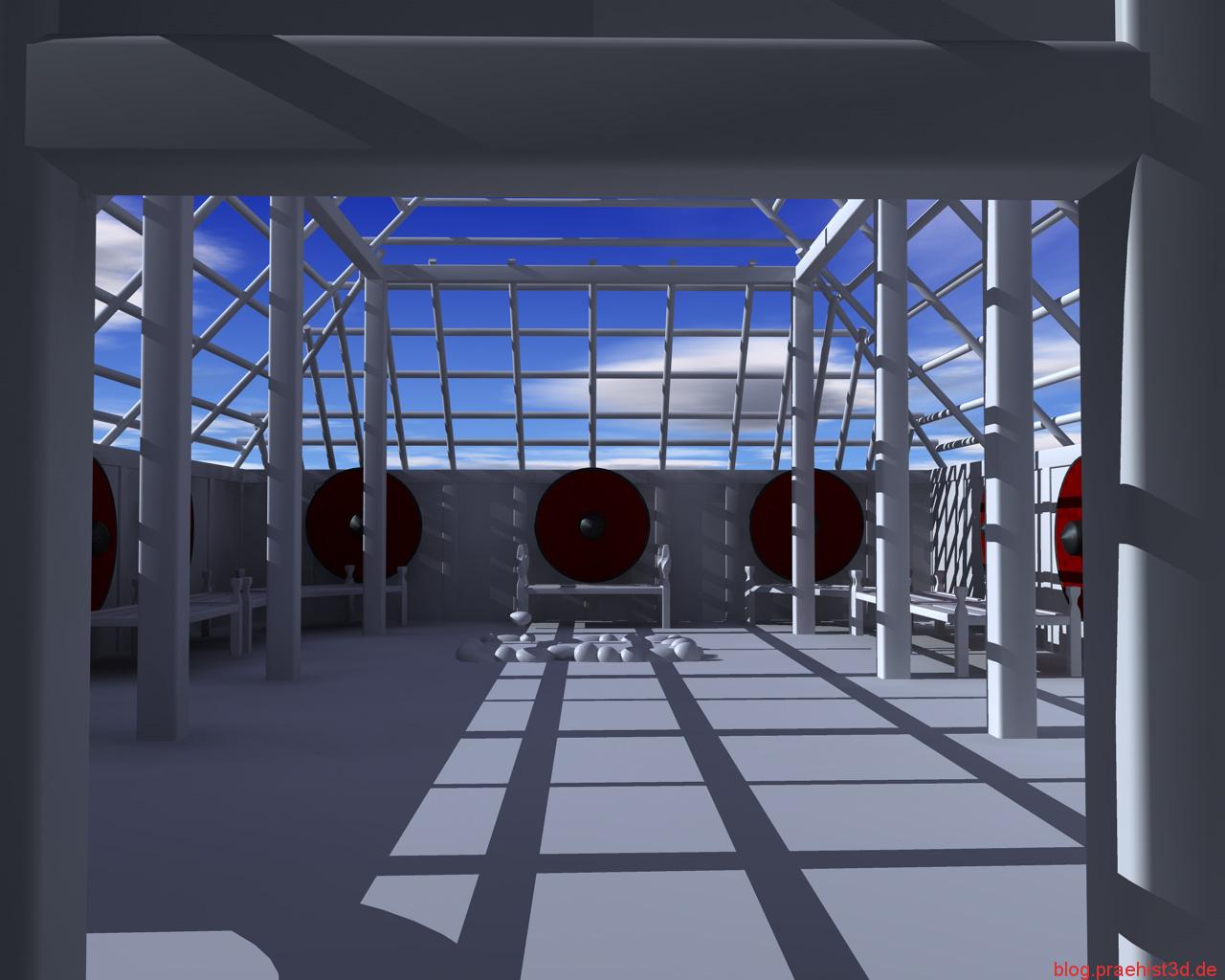

Den Innenraum unterteilten wir in zwei Bereiche. Einmal in einem herrschaftlichen Raum, der quasi als Methalle oder Versammlungsraum gedient haben könnte und in einem Stallteil, in dem der Besitz des örtlichen Herrschers sicher aufgestallt werden konnte.

Inneneinrichtung

Bei der Frage der im Wohnbereich zu platzierenden Möbel und Gegenständen überlegten wir lang, bis wir uns für eine Kombination aus Klinen/Bänken als Sitz- und Liegefläche und Schilde als Wanddekoration. Funde dieser aus dem mediterranen Raum stammenden Möbel sind in Mitteleuropa schon seit der vorrömischen Eisenzeit immer wieder gemacht worden und deuten an, dass diese bei höhergestellten Individuen beliebt waren. Im Zentrum sollte eine Feuerstelle mit einem darüber hängenden Funkenfänger stehen. Dieser besteht meist aus Stoff oder einem Fell, das befeuchtet wird, um so das Schilfdach vor aufsteigenden Funken zu schützen.

Die fertige Szene

Getrennt wurden die beiden verschiedenen Innenbereiche des Langhauses von einer Wand und einem Vorhang im Durchgangsbereich. Weitere Gegenstände wurden im Wohnbereich hinzugefügt. So hängen Trinkhörner an den Pfeilern und Speere stehen an der Trennwand. Auch eine Tür zum Außenbereich sowie ein Holzfußboden wurden hinzugefügt.

Das Gehöft

Anfangs hatten wir geplant, den Außenbereich auch mit einer Art Rundflug um ein Gehöft zu animieren. Allerdings reichte die Zeit zur Bearbeitung nicht mehr. Daher entstanden nur einige Konzeptvideos sowie Testbilder.

Rundgang durch die Halle

Zusammenfassung

Die hier veröffentlichten Bilder und Videos entstanden im Zuge eines Kurses an der Freien Universität Berlin. Sie basieren lose auf den Grabungsergebnissen der Ausgrabung Hitzacker. Seit 2008, dem Entstehungsjahr der Animationen, hat sich der Forschungsstand zu Hitzacker Marwedel stark verändert.

Ich danke Sebastian, dass er bis zum Ende an der Rekonstruktion mitgewirkt hat.

Literatur

- O. Harck, Siedlungsfunde bei den „Fürstengräbern“ von Marwedel, Kreis Lüchow-Dannenberg. In: Studia Antiquaria [Festschr. N. Bantelmann]. Universitätforsch. Prähist. Arch. 63 (Bonn 2000) 151–158.

- H.-J. Nüsse, Geomagnetische Prospektion und archäologische Untersuchungen bei den „Fürstengräbern“ von Marwedel, Ldkr. Lüchow-Dannenberg. Praehist. Zeitschr. 82, 2007, 85–113.

- H.-J. Nüsse, Alltägliches und Nichtalltägliches bei den „Fürsten von Marwedel“. Arch. Niedersachsen 12, 2009, 52–54.

- H.-J. Nüsse, DFG-Projekt: „Herrenhöfe bei Prunkgräbern der römischen Kaiserzeit in Hitzacker-Marwedel“ – Aktuelle Ergebnisse und Perspektiven. Praehist. Zeitschr. (im Druck).

Kontakt aufnehmen:

Haben Sie Interesse an 3D-Scans, Drucken, Rekonstruktionen, Workshops oder Fragen? Dann melden Sie sich!

2 Antworten auf „Die Halle des Fürsten“

Hallo,

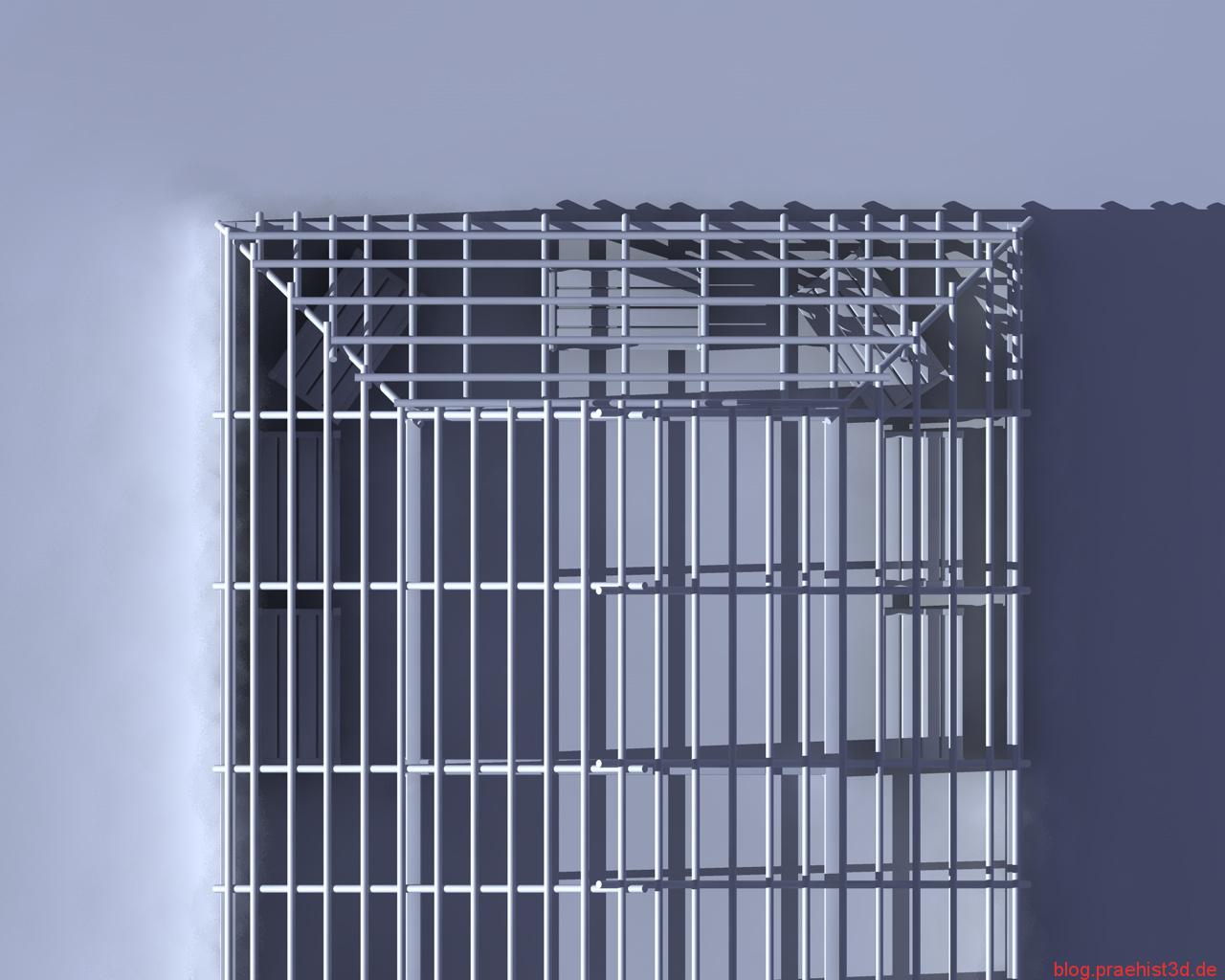

es tut mir leid, mich schon wieder melden zu müssen. aber deine Konstuktionen halten weder einem Windstoß noch der Eigendynamik stand. Für das Innengerüst brauchst du Kopfstreben vom Pfosten zum Bundbalken und am besten auch noch zum Rähm. Die Dachsparren (oder wie auch immer man sie bei deiner Konstruktion nennt), fallen herunter, wenn sie nicht anständig (und nicht mit Seilen) im First und am Fußpunkt zusammengehalten werden. Das heißt, du brauchst eine schlüssige Verbindung mit dem Bundbalken über den Pfosten des Mittelgerüstes, z. B. einem Kamm und für das Wandrähm am besten Streben vom Sparren zum Mittelständer. Der Winddruck auf die Giebelseiten wird schon gut aufgefangen durch die Walme, aber eine oder zwei Windrispen wären noch sicherer.

Ich weiß. archäologisch ist das nicht nachzuweisen, aber statisch waren sie ja auch keine Analphabeten.

Ansonsten schöne Innenraumrekonstruktion (ohne, dass ich Experte bin).

Viele Grüße, Katrin Atzbach.

Danke für den Beitrag.

Ja ich weiß wir haben in dieser Rekonstruktion extrem viel weggelassen. Und diese Rekonstruktion würde keine Sekunde stehen bleiben. ^^

Es war damals einfach zu viel Aufwand vor allem weil wir erst begonnen hatten diese Programme zu nutzen. In Zukünftigen Rekonstruktionen gelobe ich Besserung.

Update: Das mit den Windrispen muss ich mir unbedingt mal ansehen, das klingt wie eine interresante wenn auch schwer nachzuweisende Ergänzung.