Rekonstruktionen in der Archäologie

Jede Vorstellung, die in der breiten Öffentlichkeit, über das Leben in vergangenen Zeiten existiert, ist geprägt von rekonstruierten Bildern. Zwar werden seit Jahrhunderten, Funde ausgestellt und Ruinen begangen, jedoch bieten nur sogenannte Lebensbilder dem Betrachter einen umfassenden Einblick in die Zusammenhänge zwischen Funden und Befunden.

Notwendig sind Rekonstruktionen und Ergänzungen, da die meisten Funde nur fragmentarisch erhalten sind oder durch alterungsbedingte Prozesse stark von ihrem ursprünglichen Aussehen abweichen.

Seeuferrand-Siedlungen

Mit dem Einsetzen der Untersuchungen im Bereich des Bodensees, Anfang des 20. Jh., prägte sich das Bild von mitten im Wasser errichtete Plattformen auf denen die eigentlichen Gebäude errichtet wurden. Begründet wurde diese Deutung mit den tausenden Pfosten, die im Bodenseekreis im Uferbereich unter Wasser angetroffen wurden. Durch einen langsam absinkenden Wasserpegel wurde die Untersuchung dieser Pfosten möglich.

Die ersten Rekonstruktionen durch Hans Reinerth zeigten große bebaute Plattformen mitten im See, die romantisch zwischen aufgewühlten Wassern im Sonnenuntergang standen. Maßgeblich wurde dies durch den Hang zu romantisierenden Vorzeitdarstellungen beeinflusst. Auch Zeichnungen von Bauten aus asiatischen Kolonien dürften einen guten Teil beigetragen haben.

Heute sind diese Rekonstruktionen zum großen Teil wissenschaftlich widerlegt. So wurden die Pfosten der Bauten zwar in modernen Seen gefunden, in denen die Erhaltungsbedingungen optimal waren, dürften aber ursprünglich zu Bauten im Bereich des trockenen Ufers gelegen haben. Die herausgehobene Bauweise diente bei saisonalem Hochwasser zum Sichern der Wohnstätte, die so nur eine kurze Zeit des Jahres im Wasser stand.

Die Macht der Bilder

Dass sich wissenschaftliche Ansichten und Deutungen über die Zeiten ändern, gehört zum wissenschaftlichen Diskurs und ist normal. In selber Weise ändern sich auch Rekonstruktionen, zum Teil gravierend. Leider ändern sich bereits veröffentlichte Rekonstruktionen nicht nachträglich.

Da ebendiese Lebensbilder möglichst großen Eindruck auf den Betrachter haben sollen, ist es schwer, irreführende ältere Bilder gegen neue auszutauschen. So waren z.B. für lange Zeit die unwissenschaftlichen Hörnerhelme für viele Menschen absolut natürlich. Sie basieren zwar nicht auf Forschungsergebnissen, sondern reiner Fantasie gaben den Nordmännern aber ein wundervoll grausames Aussehen.

Bilder wie dieses sind schnell in die allgemeine Wahrnehmung eingebrannt, aber schwer wieder aus ihr zu entfernen. Hierin liegt die eigentliche Kritik an Rekonstruktionen gegenüber reiner Befunddokumentation.

Rekonstruktionen bestehen daher immer aus mehreren Bestandteilen:

- Wissenschaftliche Forschungsergebnisse

- Ergänzungen basierend auf logischen Zusammenhängen und z. B. statisch relevanten Erfordernissen

- Erfahrungen und ästhetische Vorstellungen dessen, der die Rekonstruktion vornimmt

- Zeitgeist

Da viele dieser Aspekte keine harten Fakten sind, ist jedes Lebensbild immer ein Kompromiss zwischen nüchterner Forschung und den Konsumerwartungen der Rezipienten.

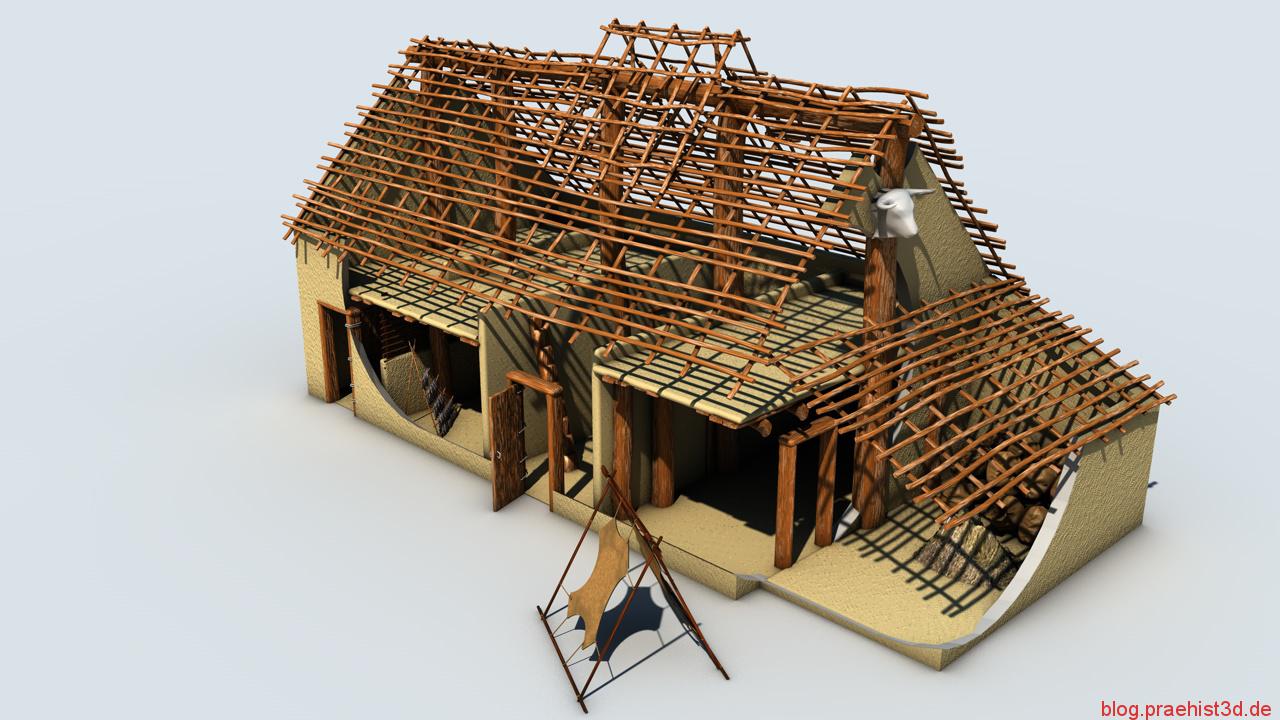

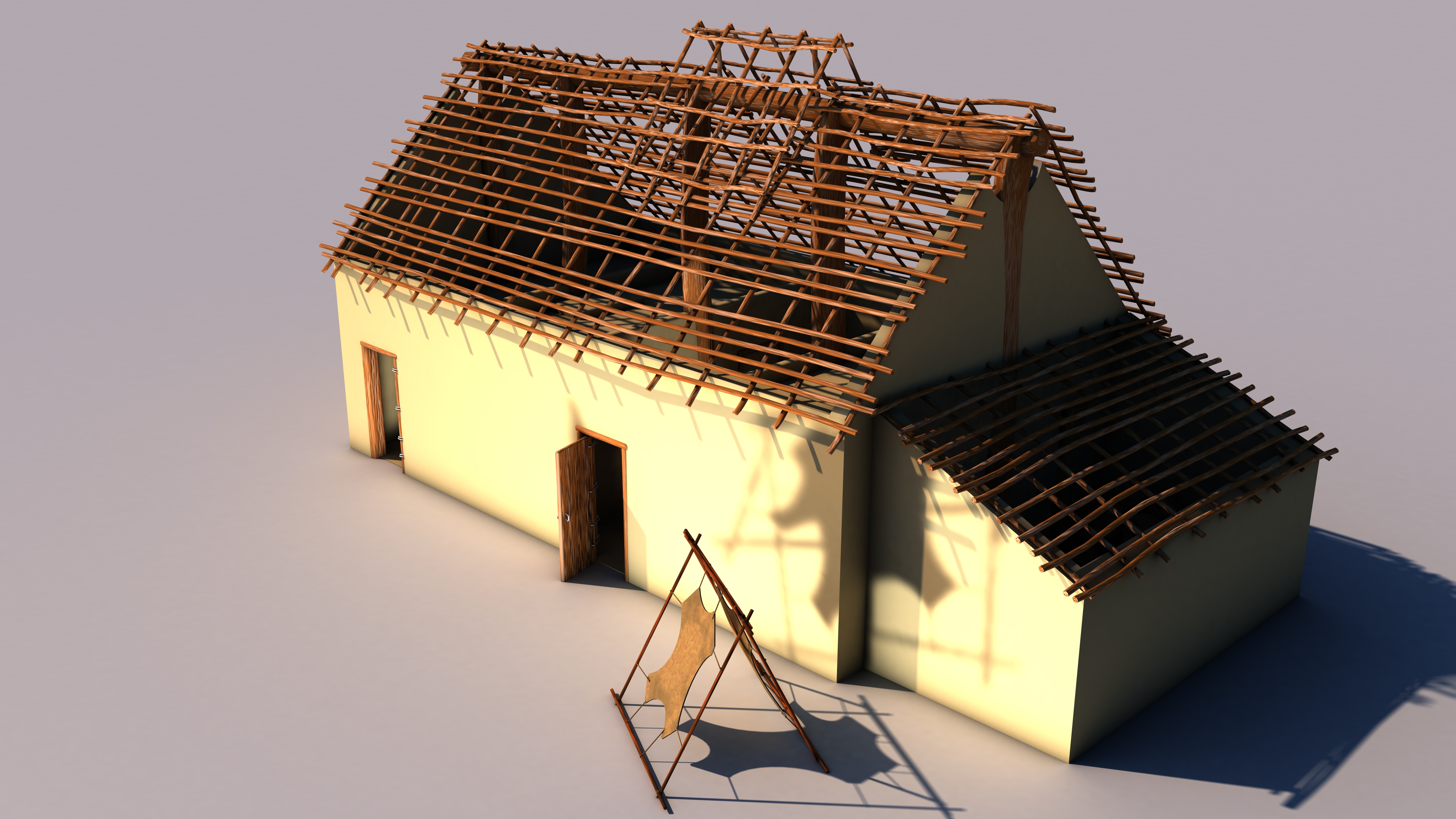

Grundlagen der Hausrekonstruktion

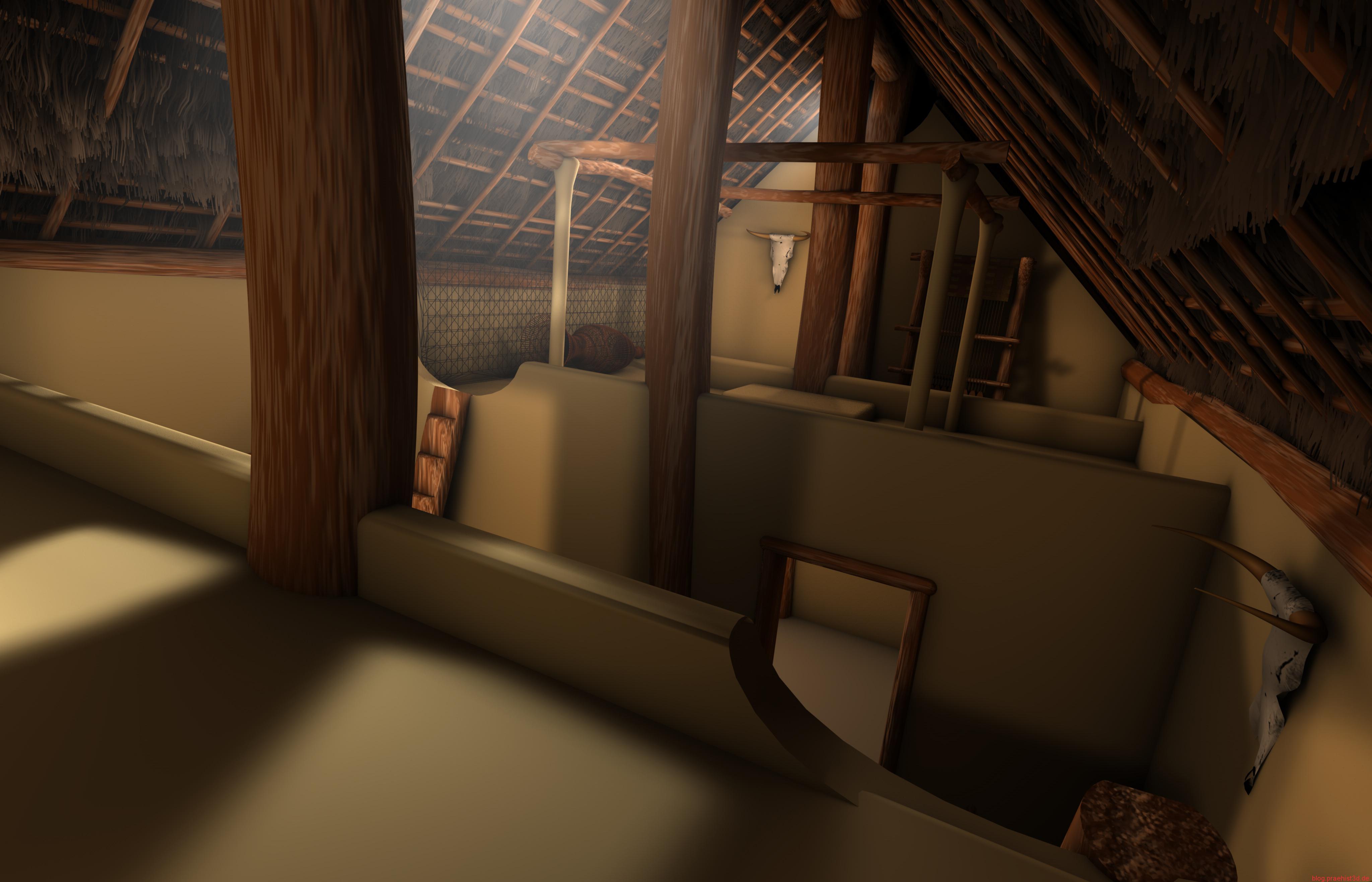

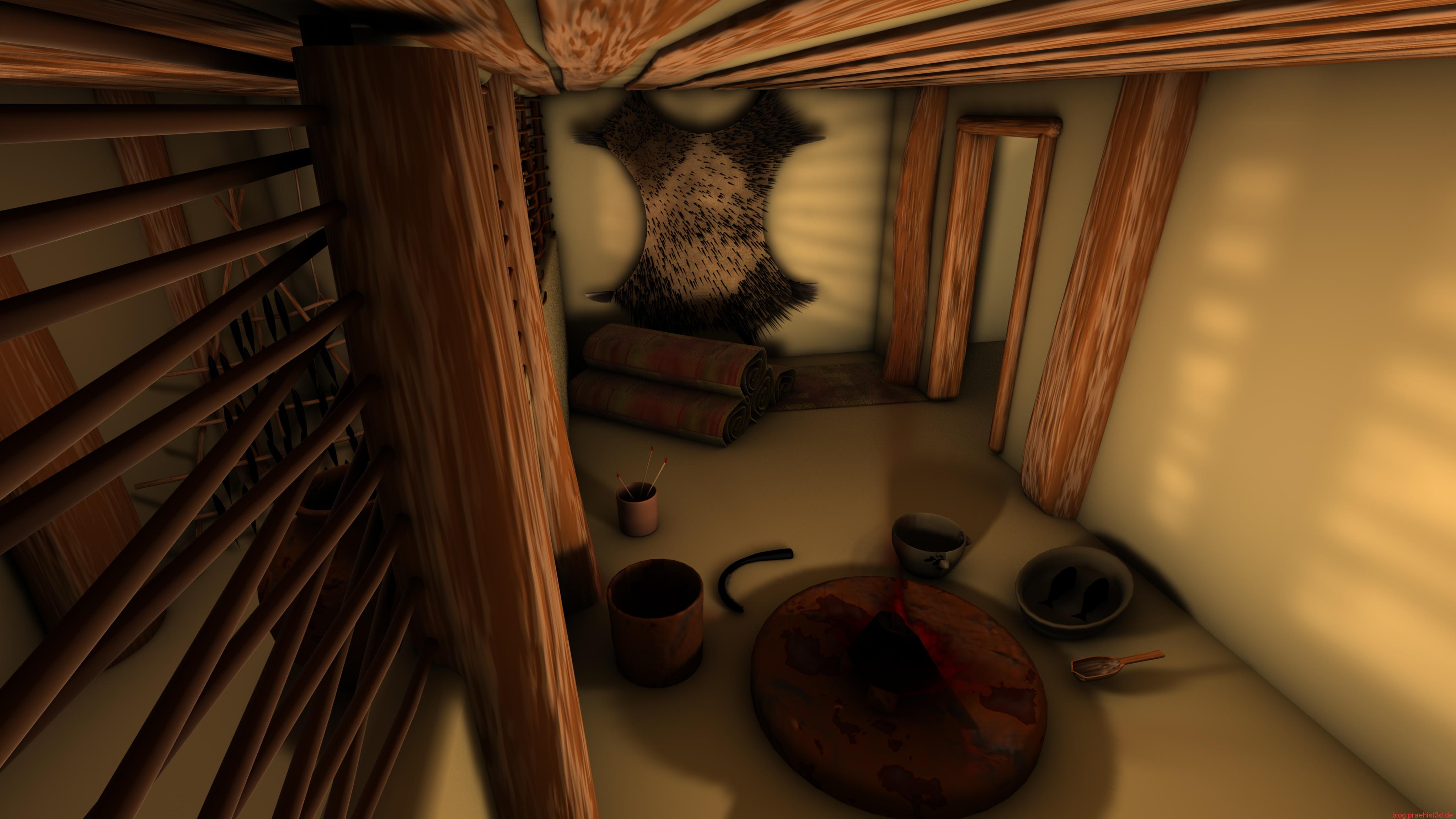

Die hier vorgestellte Rekonstruktion habe ich für eine Lange Nacht der Wissenschaften der Freien Universität Berlin angefertigt. Es handelt sich zwar um echte Forschungsergebnisse, jedoch werde ich nicht die direkte Lokalisierung nennen. Obwohl die Datengrundlage relativ gut ist, aus archäologischer Perspektive, sind sehr viele Aspekte an den folgenden Bildern stark hypothetisch bzw. die Originalbefunde stark ergänzt dargestellt.

Befunderhaltung und Grabungsmethode

(Ausgangsmaterial der Rekonstruktion)

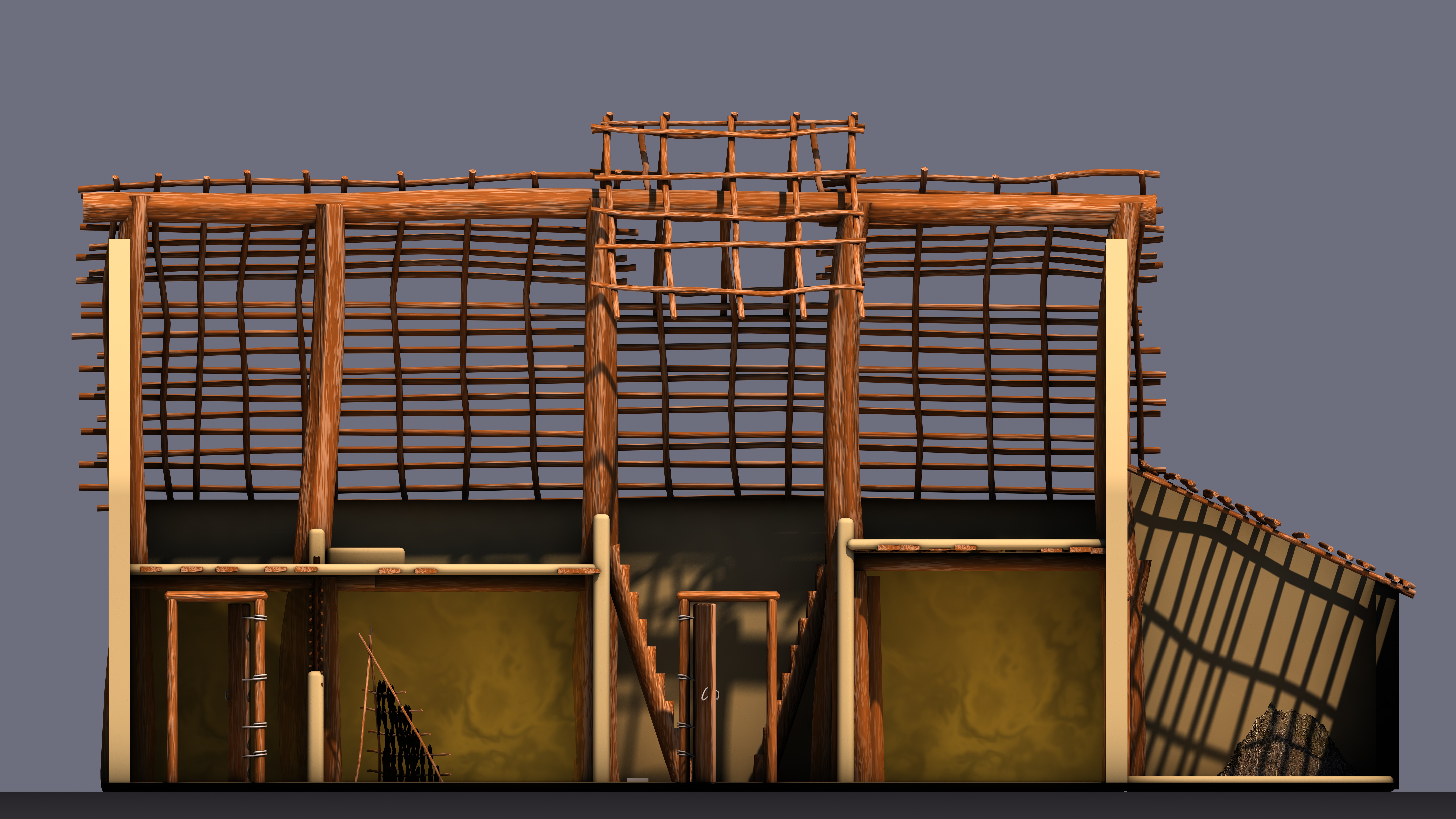

Durch die spezielle Struktur der zum Haus gehörenden Tell-Siedlung, und der exzellenten Erhaltung verbrannter Architekturelemente konnte der Boden des ersten Stocks des Hauses komplett heraus präpariert werden. Die Befunde und Funde wurden dreidimensional mit dem Tachymeter eingemessen, und in Schichten fotogrammetrisch erfasst. Durch diese Methodik könnte unabhängig von Planum und Profil nach natürlichen Schichten gegraben werden.

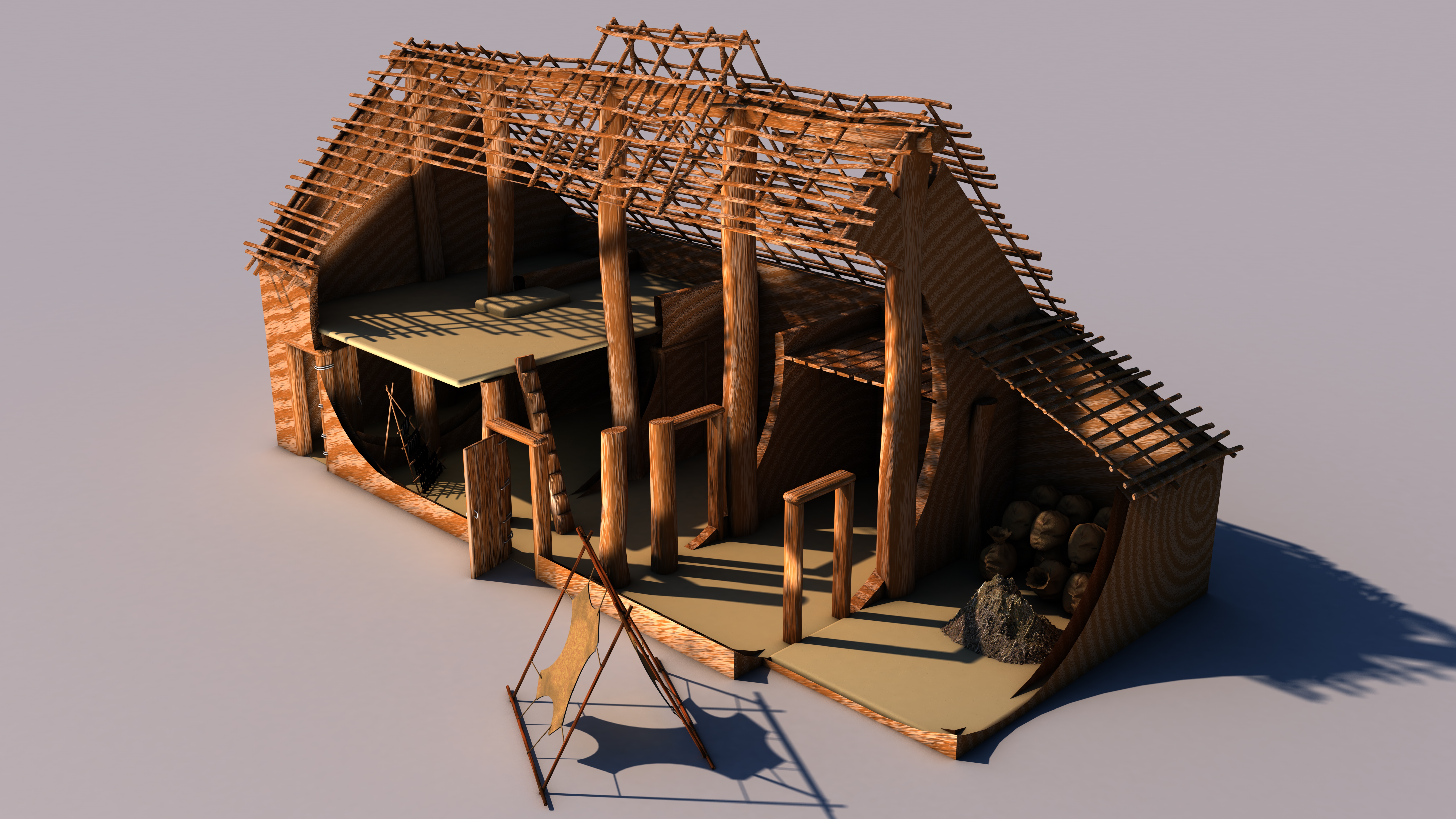

Es zeigte sich ein zweiteiliger Fußboden, der durch einen „Flur“ im Erdgeschoss voneinander getrennt war. Das finale Brandereignis, das letztendlich den Bau vernichtete, verziegelte diesen Boden. Zwar zerbrach dieser beim Einsturz des Gebäudes in große Stücken, konnte aber komplett dokumentiert werden. Er bestand aus Spalthölzern, die bretterartig ausgelegt waren und danach mit Lehm verstrichen wurden. Diese Hölzer verbrannten zwar, ihre Abdrücke jedoch blieben erhalten. Daneben dient er als Trennschicht, die Funde aus dem ersten Stock von Erdgeschossfunden trennt. Unter den Funden des ersten Stocks befanden sich eine größere Menge an Webgewichten sowie ein Podest.

Nach dem Abtragen des Zwischenbodens kamen die Funde des Erdgeschosses zutage. Dabei handelte es sich zum überwiegenden Teil um Keramiken. Der Boden des Erdgeschosses bestand aus einer festgestampften Lehmschicht, die ebenfalls an der Oberseite verziegelte. Sie wurde durchstochen von den Dachtragenden Pfosten, die sich durch den Schichtzusammenhang direkt als zum Gebäude gehörend, beschreiben lassen. Ebenfalls wurden Zwischenwände im Erdgeschoss gefunden, die noch leicht aufgehend dokumentiert wurden. Sie wurden von kleineren Pfosten begleitet.

Alle erhaltenen Baubefunde sind in der folgenden Animation in Rot dargestellt.

Ergänzungen und Interpretation

Bis auf die oben genannten Befunde wurde der Bau massiv ergänzt. So stellt die Lage wie auch Ausformung der Türen eine reine Annahme aufgrund der Binnengliederung des Baus dar. Als Höhe des Untergeschosses wurde etwa 2,1 m gewählt. Dies stellt einen guten Wert dar, der aufrecht stehen ermöglicht und sollte es Herde im Untergeschoss gegeben haben, den Rauch halbwegs in den Flur entlüftet. Der Dachaufsatz direkt über dem Flur ist zugegeben, sehr unorthodox ausgeführt, aber durchaus möglich.

Das Obergeschoss hat eine Wandhöhe von etwa einem Meter, da das aufliegende Dach die Stehhöhe garantiert. Vom Flur aus wurde der Zugang als durch zwei Steigbäume ermöglicht dargestellt. Zwar wurden diese nicht gefunden, stellen aber die simpelste Art, ein oberes Stockwerk zu erreichen, dar. Ebenso denkbar wären, Leitern, Strickleitern, Seile oder aus Brettern geformte Stiegen.

Die Webgewichte aus dem Obergeschoss wurden zu einem einfachen Webstuhl ergänzt. Dies muss nicht zwangsläufig so der Fall gewesen sein, da die Gewichte auch einfach im Obergeschoss gelagert sein können.

Alles weitere Inventar beruht auf Annahmen und Fantasie. Die Gefäße sind zwar anhand echter Funde rekonstruiert, ihre Lage ist aber hypothetisch. Ebenfalls rein hypothetisch sind Stoffbündel, Felle, Säcke, Netze, Reusen und Werkzeuge. Es ist zwar davon auszugehen, dass etwas Vergleichbares existierte, aber Form, Menge und Lage sind unklar.

Abschließend möchte ich noch mal betonen, dass es sich um meine rein hypothetische Rekonstruktion handelt, die nur eine von zahllosen Möglichkeiten repräsentiert.

Kontakt aufnehmen:

Haben Sie Interesse an 3D-Scans, Drucken, Rekonstruktionen, Workshops oder Fragen? Dann melden Sie sich!