Einer der ersten hier von mir veröffentlichten Beiträge, beschäftigte sich mit den Möglichkeiten der Darstellung von digitalisierter Keramik. Und wie ich es vor Monaten versprochen habe, folgt hier ein kurzer Nachtrag zur Visualisierung fragmentierter Gefäße.

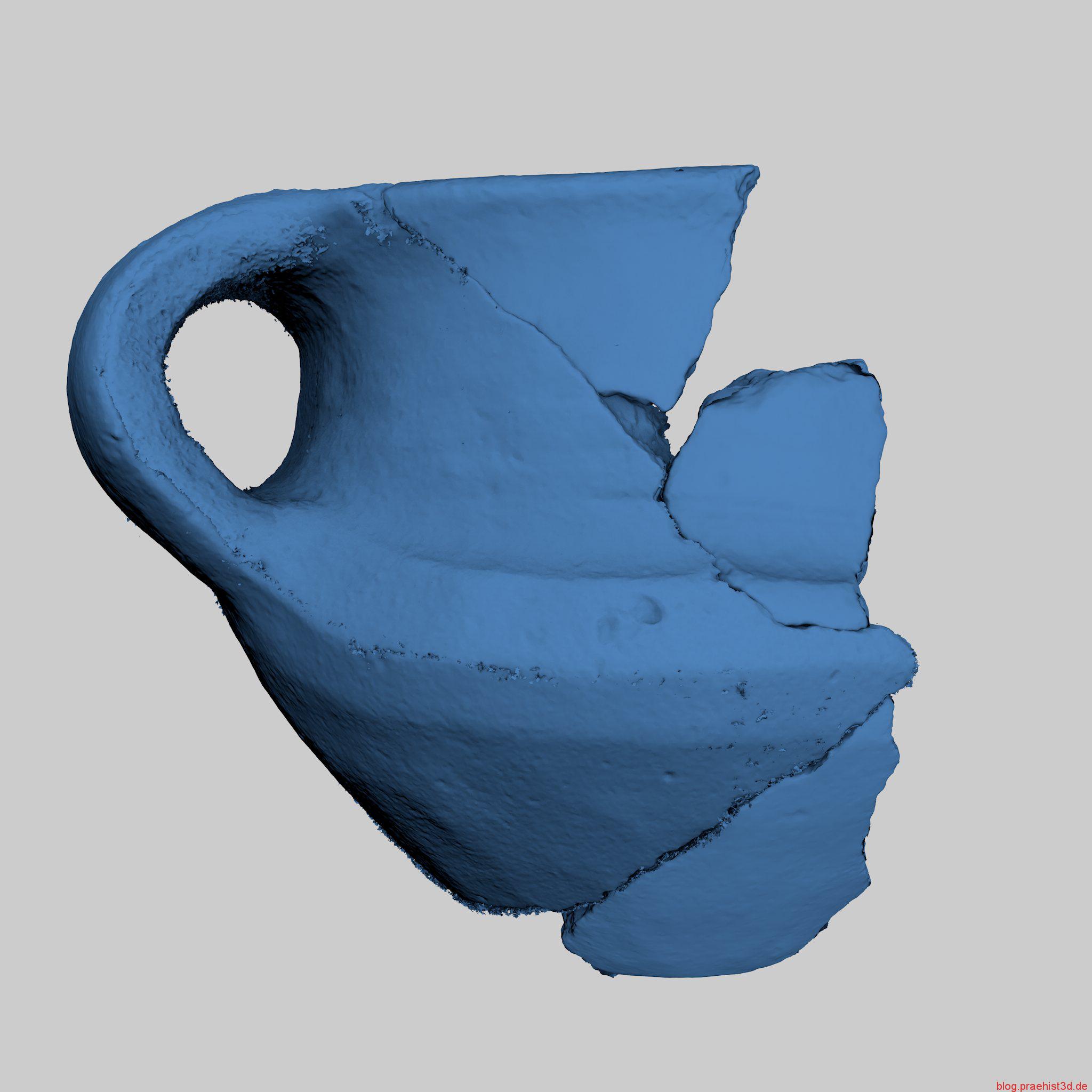

Original Scan

Für die Ergänzung der Rekonstruktion der Tasse habe ich die Scans aus dem Originalbeitrag verwendet. Diese sind leider etwas unsauber geraten, Rauschen, Überlappungen, unscharfe Texturen und weit entfernt davon, wasserdicht zu sein.

In diesem Moment sitze ich vor einer Neuauswertung und Berechnung ebendieser Keramikscans, um diese Fehler auszumerzen. Das ist wohl auch einer der größten Vorteile an der Fotogrammetrie als Methode. So kann jedes Objekt, solange die Originalbilder noch erhalten sind, mit neueren Ansätzen, Software und in meinem Fall, mehr Wissen erneut verarbeitet werden.

Virtuelles Kleben

Das Zusammensetzen von zerbrochenen Gefäßen war für mich immer einer der faszinierendsten Arbeitsschritte in der Fundaufarbeitung. Vorsichtig alle passenden Scherben zusammentragen. Danach ein erstes Anpassen der einzelnen Stücke gefolgt vom Zusammenkleben mit übel riechendem Klebstoff und dem Fixieren der geklebten Stücke mithilfe von Kreppband und einem Sandbecken.

Bedauerlicherweise lassen sich diese zusammengesetzten Stücke schwierig verpacken und nehmen viel Platz in den bereits überlaufenden Archiven und Magazinen der Universitäten und Landesämtern ein. Auch lassen sich nur wirklich stabile Keramiken zusammensetzen. Sobald sie also aufgrund der Erhaltungsbedingungen im Boden etwas fragiler sind, neigen sie dazu, neben den Klebestellen zu brechen und dürfen daher nicht zusammengesetzt werden.

Beim virtuellen Kleben entfallen viele dieser Hürden. Da es keine Gravitation und Kräfte in der 3D-Software gibt, können die Stücke zusammengesetzt werden, ohne Beschädigungen durch Kleber, unsachgemäße Handhabung oder einfaches Fallenlassen zu fürchten. Auch wird das Objekt nicht instabiler durch seine Größe und nimmt weniger Platz in der Lagerung ein. Die Objekte selbst müssen nur für die Kameraaufnahme bewegt werden. So können auch extrem poröse oder fragile Scherben digitalisiert und später sicher kombiniert werden.

Doch warum kleben Archäologen überhaupt?

Neben der Freude, ein Puzzle zu lösen, das eine unbekannte Anzahl an Teilen besitzt, nie vollständig ist und sich in tausend verschiedenen Beuteln versteckt, gibt es wichtige Gründe für diese Rekonstruktionen.

Durch das Zusammensetzen können Verbindungen zwischen verschiedenen Befunden hergestellt werden. So ist es durchaus nicht ungewöhnlich, aus verschiedenen Gruben in Siedlungen Stücke Ein- und desselben Gefäßes zu finden. Dies ermöglicht direkte Rückschlüsse auf die Datierung und Deutung der einzelnen Befunde.

Für die Auswertung und typologische Einordnung gefundener Gefäße ist es wichtig, nach Möglichkeit ein komplettes Profil jedes Gefäßes zu erhalten bzw. eine möglichst große verzierte Fläche zu erhalten.

Und natürlich kann es auch in den Grabungsauflagen vermerkt sein, dass Keramiken so weit wie möglich zusammenzusetzen sind. Dies beschleunigt die spätere erneute Auswertung und erhöht die Ausstellbarkeit der einzelnen Objekte.

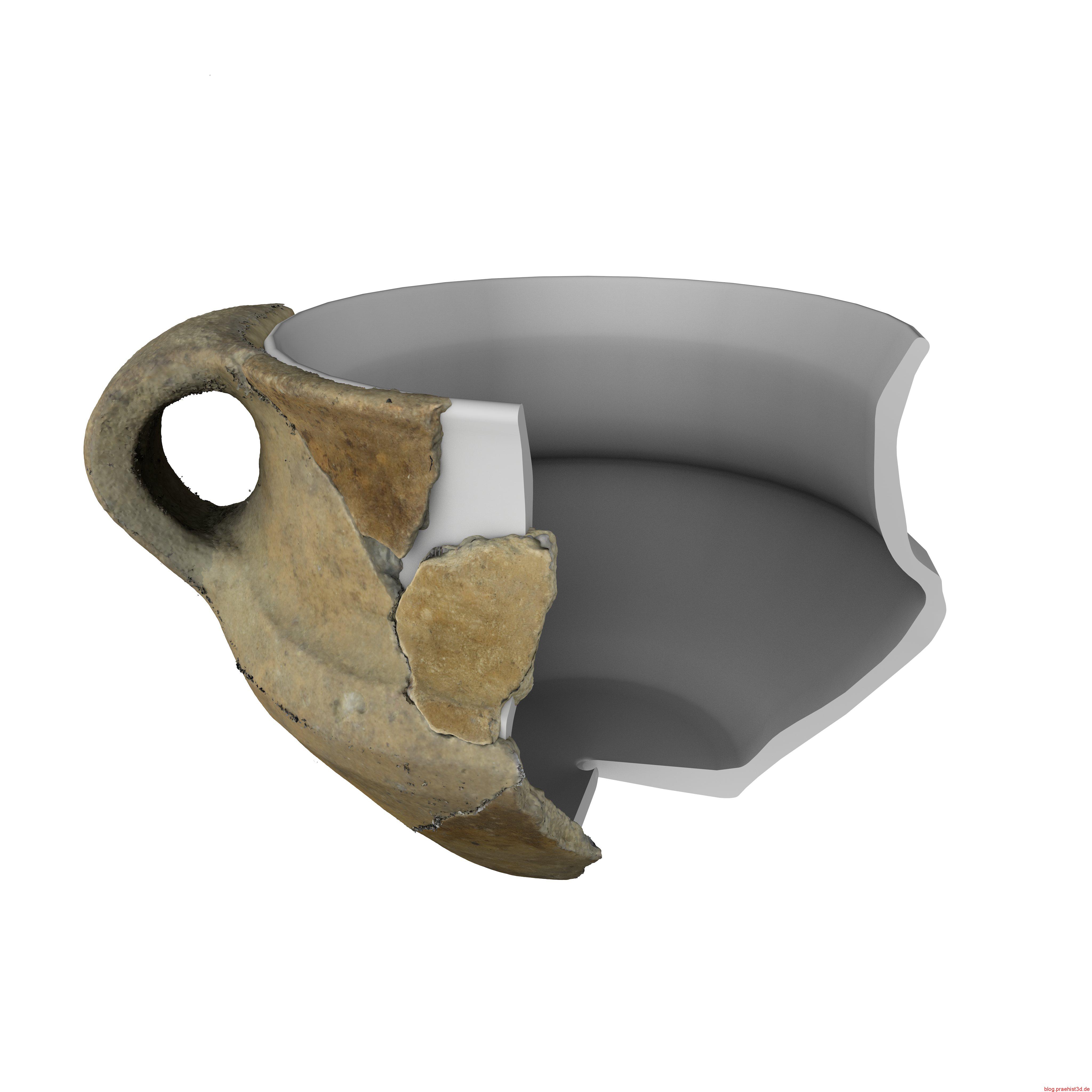

Rekonstruktion des Gefäßes

Die hier zusammengesetzten Scherben ergaben ein sehr schmales Profil vom oberen Rand der Tasse bis zum Ansatz des Bodens. Der Gefäßdurchmesser lässt sich durch die Mündungsweite des erhaltenen Randes bestimmen.

Anhand dieser Parameter habe ich ein mögliches Aussehen der Tasse zum Originalfundmaterial hinzugefügt.

Gut an diesem Objekt ist zu erkennen, dass gerade im Bereich des Henkels die Form der Mündung eher unregelmäßig als Rund ist. Zur besseren Sichtbarkeit der Bruchkanten habe ich das rekonstruierte Objekt ein wenig kleiner gefertigt. Die Scherben stehen so leicht über das rekonstruierte Gefäß über.

Im aufgeschnittenen Zustand lässt sich vor allem das rekonstruierte Profil gut nachvollziehen. Gerade auf der Innenseite ist die Oberfläche offensichtlich weniger gut geglättet. Die Fehlstelle in der Mitte der Tasse ist ein Fehler meinerseits und wird bereinigt werden, sobald Teil III der Keramikvisualisierung hier erscheint.

Animation der Erhaltung

Das unten eingebettete Video ist ein erstes Testrendering zum Versuch, die Keramik beweglich in Blender darzustellen.

Dabei steht vor allem das Verhältnis von erhaltenen Keramikbruchstücken im Vergleich zum rekonstruierten Objekt im Fokus.

Ausblick

Sobald ich die bereits aufgenommenen Scherben erneut berechnet und die bisher nicht vorhandene Größenskalierung vorgenommen habe. Wird hier in einem weiteren Beitrag zu digitalisierter Keramik das Berechnen von Volumen, Maßen und Winkeln einzelner Oberflächendetails im Fokus stehen.

Bis dahin, Danke für die Aufmerksamkeit.

Kontakt aufnehmen:

Haben Sie Interesse an 3D-Scans, Drucken, Rekonstruktionen, Workshops oder Fragen? Dann melden Sie sich!

Eine Antwort auf „3D digitalisierte Keramik II“

[…] schon in früheren Artikeln gezeigt können Objekte wie diese schnell und einfach digitalisiert werden. So bleiben sie immer in […]