Eisenzeit im Nahen Osten

Eisen ist bis heute einer der wichtigsten Werkstoffe und Pfeiler unserer Zivilisation. Seine Entdeckung und die erste regelhafte Nutzung als Rohstoff für Werkzeuge, Waffen, Rüstungen und Baumaterial führten in der Vergangenheit zu solch umfassenden gesellschaftlichen Veränderungen, das eine komplette Epoche nach ihm benannt wurde.

Diese Eisenzeit setzt in vielen Gebieten zu sehr unterschiedlichen Zeiten ein und markiert nicht die erste Nutzung dieses Materials, sondern den Beginn der regelhaften Nutzung des Eisens. Im Nahen Osten setzt die Eisenzeit im letzten Viertel des 2. Jt. v. Chr. ein und führt zu einer extremen Neuordnung der Mächte. Möglich wird vor allem die Dominanz der Hethiter durch ihre überlegenen Eisenwaffen und die wirtschaftliche Monopolposition, die ihnen der Handel dieses Rohstoffes brachte. Darauf deuten jedenfalls die Schriftquellen hin. Im archäologischen Befund lassen sich bisher wenig direkte Hinweise auf Eisenproduktion, Werkplätze oder fertige Objekte finden.

Dieses Ungleichgewicht zwischen den Quellen lässt sich vielfältig erklären. Zum einen sind die Verarbeitungsplätze wahrscheinlich nur bisher nicht entdeckt worden. Zum Anderen ist Eisen im Gegensatz zu Gold, Kupfer und Bronze empfindlich gegenüber Zerfallsprozessen im Boden. Auch der hohe Wert des neuen Materials führte wahrscheinlich zu einer hohen Wiederverwertungsquote beschädigter oder anderweitig unbrauchbar gewordener Objekte.

Früheste Eisenobjekte im Nahen Osten

Erste Eisenobjekte treten bereits ab 6000 v. Chr. auf. Eines der Ersten stammt aus Samarra (Irak) und wird als Werkzeug beschrieben. Auch im Iran sind Eisenobjekte lange vor der Eisenzeit bekannt. Bei ihnen handelt es sich um drei Eisenkügelchen aus Tepe Sialk. Alle der sehr frühen Eisenobjekte sind schlecht überliefert und eher mager untersucht.

Unter den frühen bestätigten Eisenfunden des vorderen Orients sticht einer besonders hervor. Es handelt sich um einen goldbeschlagenen Eisendolch aus einem bronzezeitlichen Grab in Alaca Höyük.

Allein der goldene Griff und Scheidenbesatz ist für sich genommen schon etwas Besonderes. Allerdings sind Goldobjekte in der Bronzezeit zwar selten, aber nicht unbekannt. Dies liegt vor allem an der Verfügbarkeit von gediegenem Gold, das trotz hoher Schmelztemperaturen relativ rein und leicht zu verarbeiten ist. Es kann mithilfe von Salzen auch unter geringeren Temperaturen verflüssigt werden oder auch „kaltgeschmiedet“ werden.

Die Goldbestandteile sind nicht ungewöhnlich, da es als gediegenes Material relativ leicht verarbeitet und auch „kalt“ geschmiedet werden kann. Dennoch bleibt die Verarbeitung und Menge des verwendeten Edelmetalls eindrucksvoll. Eine wirkliche Sensation stellt allerdings die Klinge des Dolches dar. Diese besteht aus Eisen, welches in der Bronzezeit nur außergewöhnlich selten auftritt. Der Dolch selbst wird auf etwa 2800 – 2400 v. Chr. datiert und ist damit mehr als 1000 Jahre früher geschaffen worden, als die eigentliche Eisenverarbeitung einsetzt. Noch dazu handelt es sich um ein vergleichsweise großes Eisenobjekt, das in seiner Machart lange ein Einzelstück blieb.

Doch woher kam das benötigte Eisen?

Als Quellen von Roheisen kommen neben knappen gediegenen Eisenvorkommen auch Eisenerze sowie Meteoriten infrage. Die Verhüttung von Eisenerzen dürfte in dieser Zeit noch keine Rolle gespielt haben. Dies liegt zum einen an der schwierigen Gewinnung als auch an der komplexen Aufreinigung und Verhüttung des Rohmaterials. Diese Arbeitsschritte erfordern ein hohes Maß an Erfahrung und eine Vielzahl einzelner Arbeitsschritte. Das Wissen um die Verarbeitung und Gewinnung von Eisen für Waffen muss wenigstens temporär in Alaca Höyük verfügbar gewesen sein. Dies belegen weitere Eisenfunde von diesem Fundort. Neben dem hier aufgeführten Dolch stammen fünf weitere Objekte aus diversen fürstlichen Bestattungen dieses Zeithorizonts.

Meteoreisen hingegen kann ähnlich wie gediegene Metalle relativ einfach verarbeitet werden. Die Qualität eines sauber verhütteten Eisens oder gar geschmiedeten Stahls erreicht es jedoch selten. Als Rohmaterial lässt sich dieses Himmelseisen nicht ausschließen da durchaus große Eisenmeteoriten bekannt sind, welche genug Masse zur Herstellung einer Vielzahl von Gegenständen besessen haben könnten. Aus Namibia und Grönland sind mehrere Tonnen schwere Eisenbrocken bekannt, welche bis heute überdauert haben. Auch finden sich spätere Hinweise in Hethitischen Schriftquellen bekannt, welche auf schwarzes Eisen hindeuten, das zwar eine magere Qualität besessen haben soll, aber vom Himmel kam.

Für diesen Dolch lässt sich bisher noch keine einwandfreie Aussage zur Herkunft des Metalls treffen. Die niedrigen Nickelwerte im Material deuten darauf hin dass eine Herstellung aus Meteoreisen eher unwahrscheinlich ist.

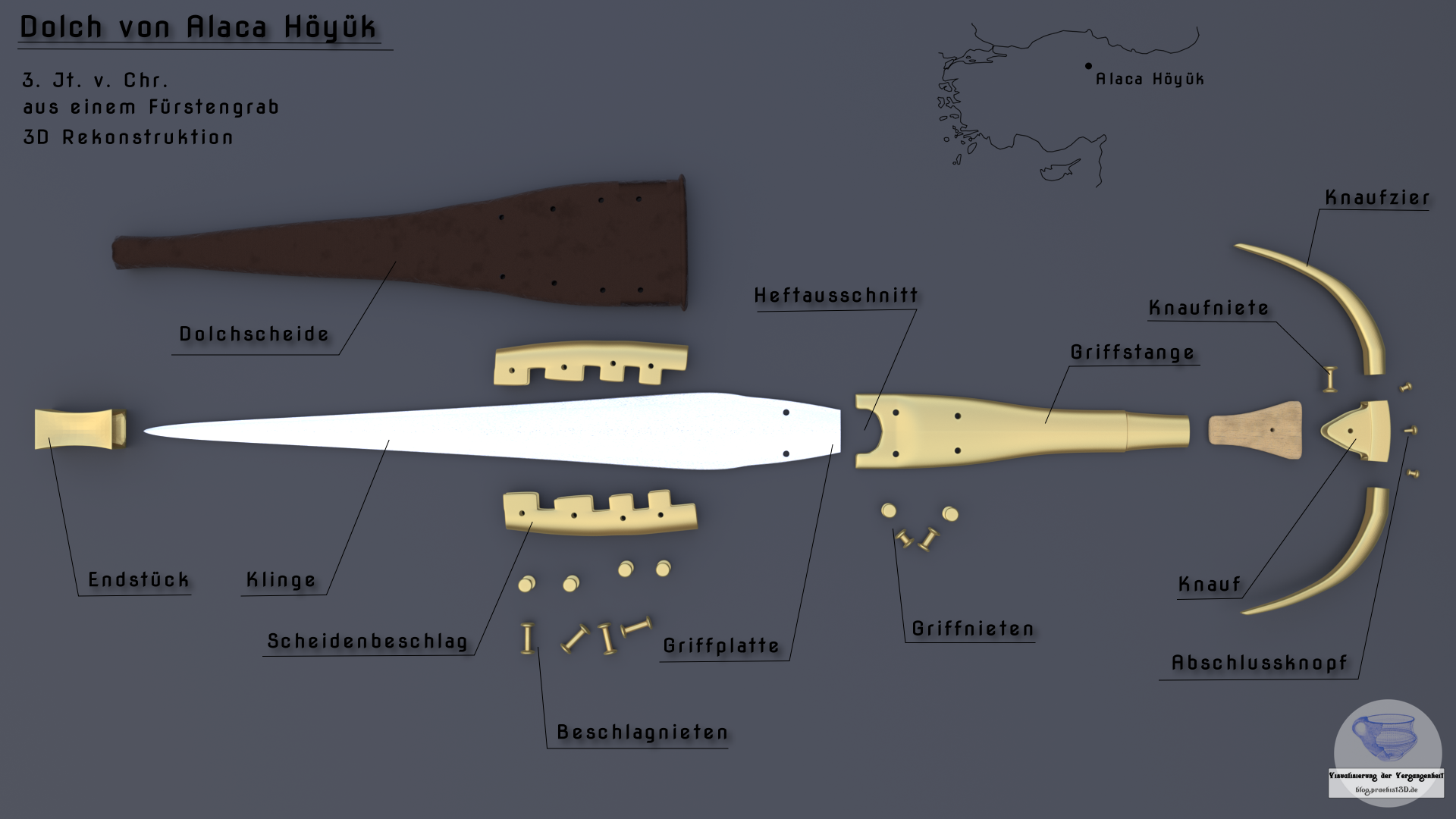

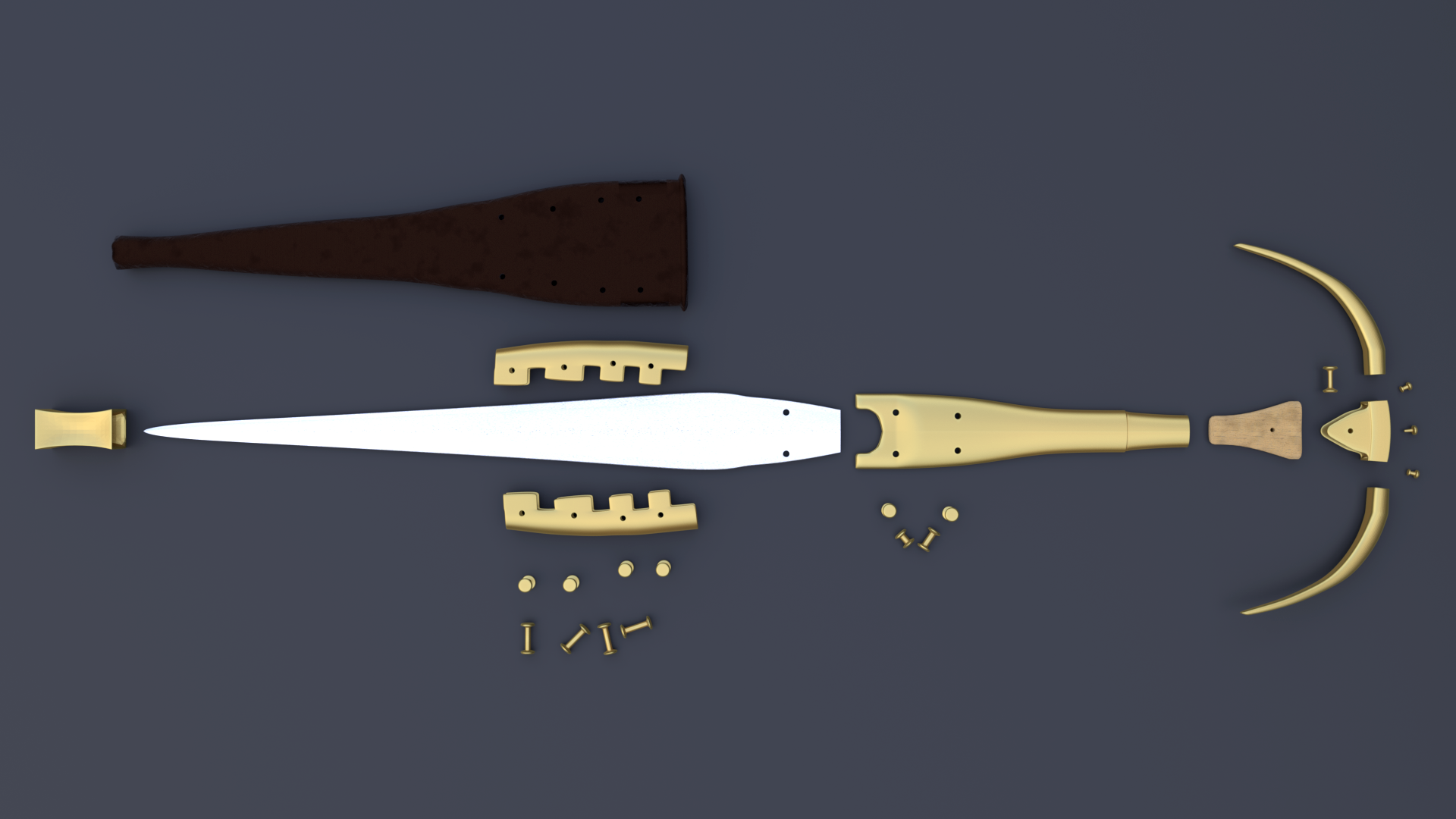

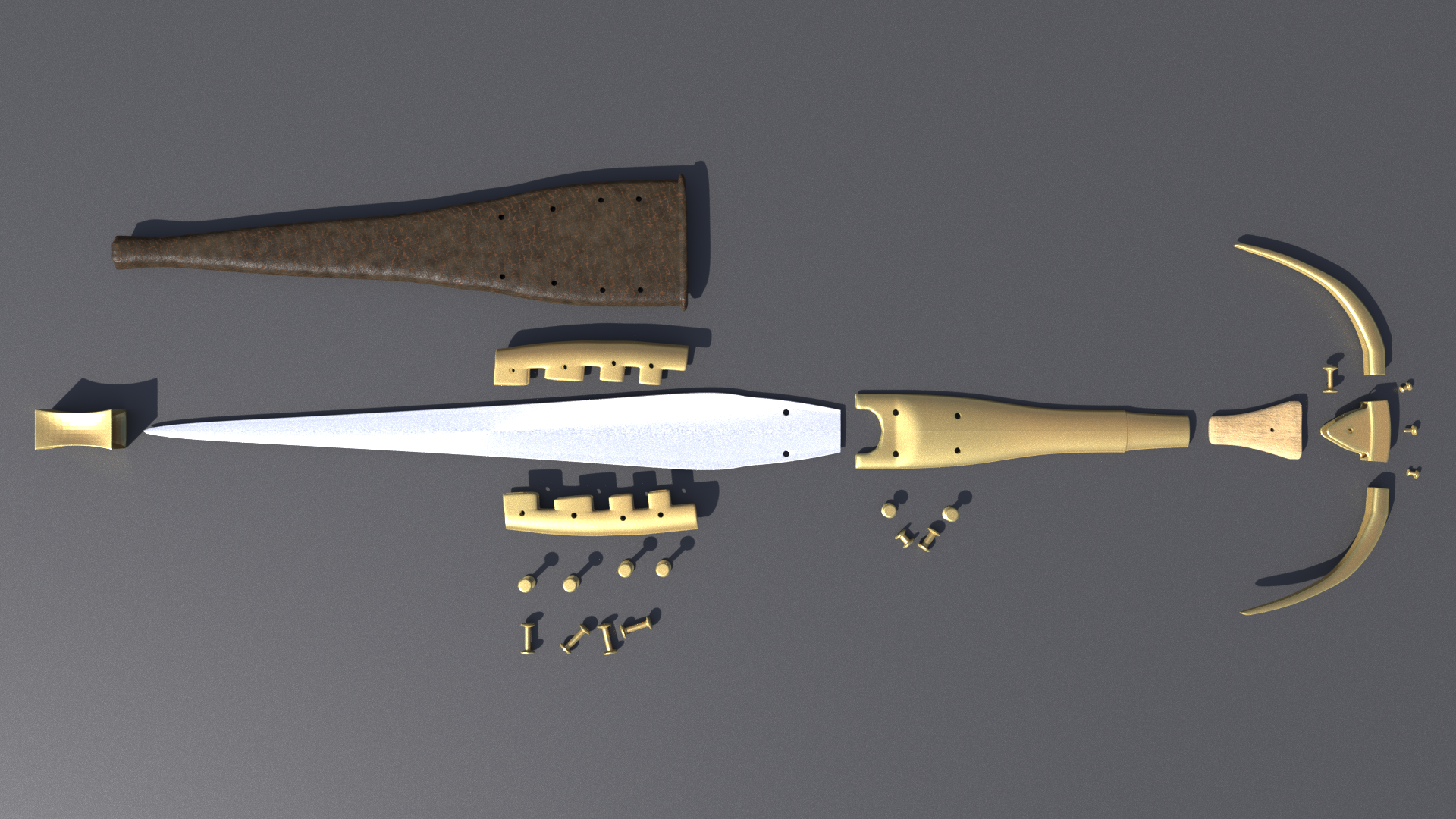

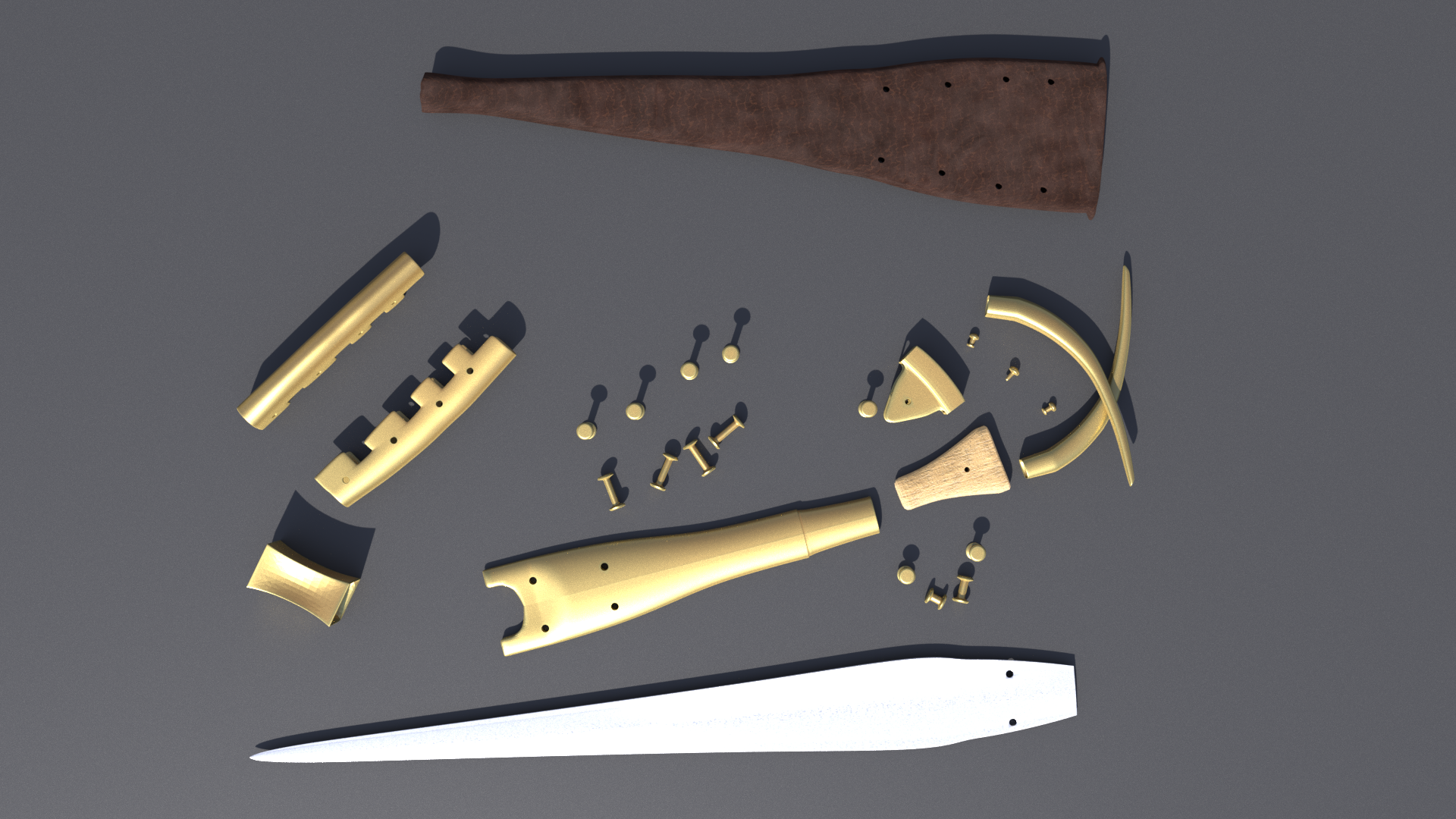

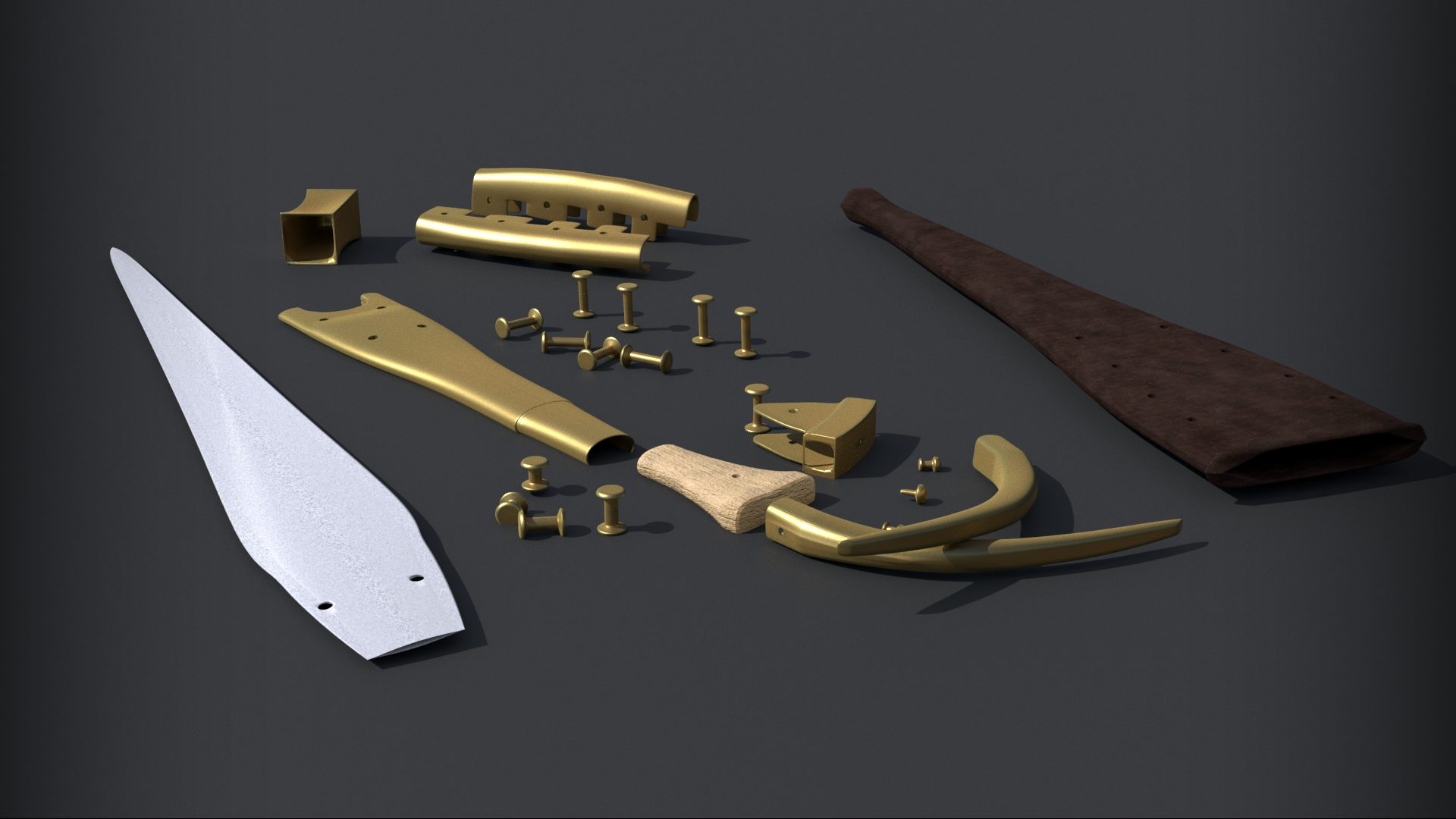

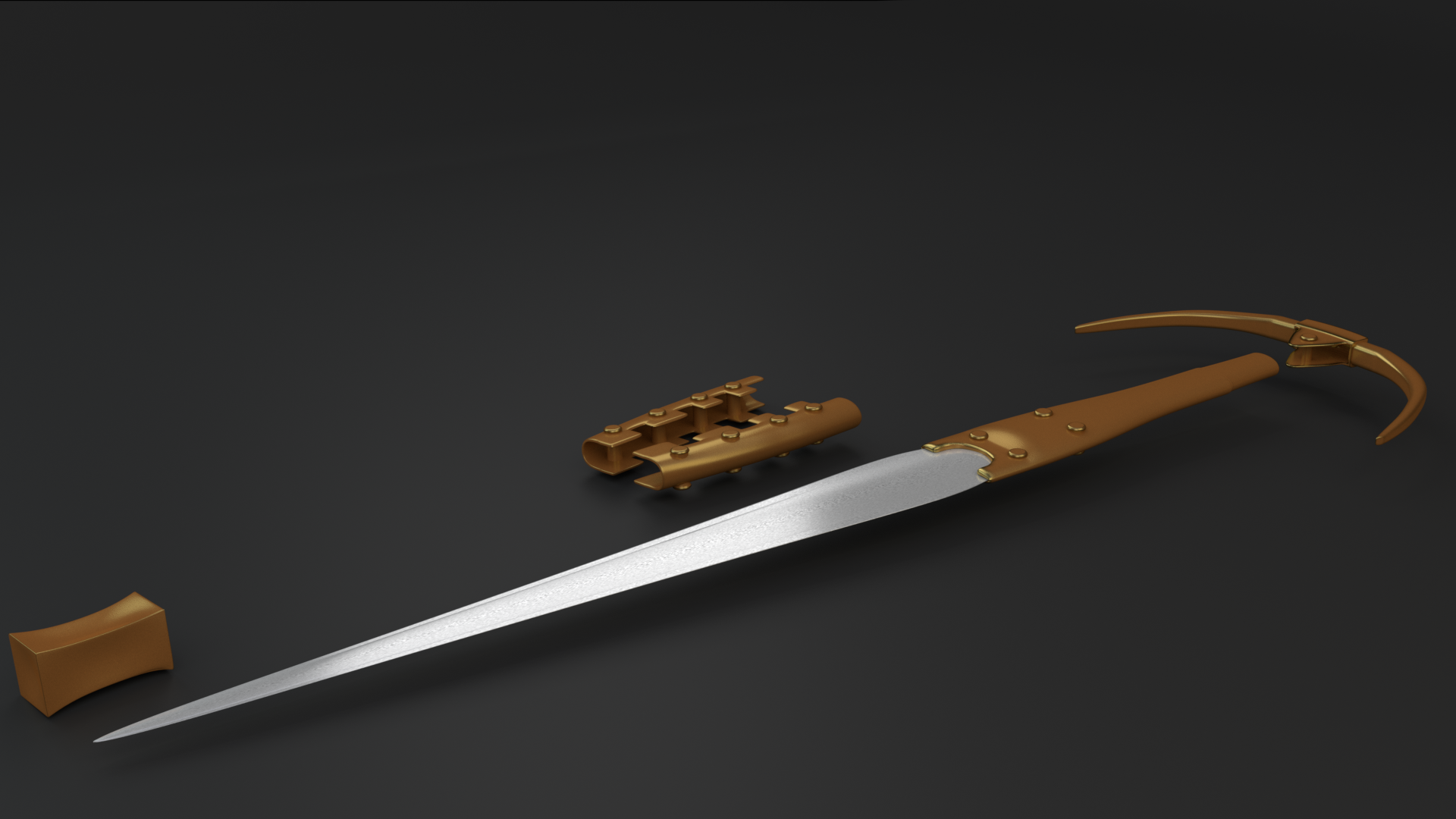

Rekonstruktion

Die hier gezeigte Rekonstruktion stellt eine idealisierte Form des Dolches dar. So wurde auf kleinere Unregelmäßigkeiten verzichtet und zur Arbeitserleichterung streng symmetrisch gearbeitet. Ich weiß, das ist extrem faul, aber meine Zeit war leider begrenzt.

Als Grundlage dienten mehrere frei verfügbare Bilder, diese zeigen den Dolch ungünstigerweise nur aus einer oder zwei fast identischen Perspektiven. Daher musste sehr viel frei ergänzt werden.

Am auffälligsten ist das hölzerne Verbindungsstück zwischen Griff und Knauf. Ich habe mich persönlich dafür entschieden, dieses, als Zwischenstück einzusetzen, da die Durchbohrung des Knaufstückes auf eine Halteniete hindeutet, diese sich allerdings nicht am Griff wiederfindet. Vielleicht liegt dies nur an fehlendem Bildmaterial oder ein weiteres Stück des Griffes fehlt.

Von der Dolchscheide sind nur zwei parallele Beschläge erhalten. Diese sind in der Rekonstruktion vereinfacht und auf eine Leder/Stoff-Hülle aufgebracht worden. Die relativ breite Form dieser Scheide ist ein Kompromiss, da die Beschläge mit Nieten verbunden sind und nicht die Klinge des Dolches blockieren dürfen. Allerdings liegen mir zu wenig Informationen vor, um diese Form zu bestätigen. Das quadratische Endstück der Dolchscheide mit eingedrückten Flächen könnte durchaus auch Teil des Griffes gewesen sein und muss nicht zwangsläufig am Ende der Dolchscheide angebracht gewesen sein.

Die Form der Klinge habe ich nach der einfachsten möglichen Form gewählt. Sie verfügt weder über eine Rinne oder Mittelgrat, noch ist sie in irgendeiner Form verziert.

Alles in allem möchte ich deutlich sagen, dass es sich um eine hypothetische Idealrekonstruktion handelt, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, noch als besonders akkurat angesehen werden sollte.

Über Anmerkungen und Kritik würde ich mich sehr freuen.

Verwendete Software:

Literatur

Ünsal Yalcin, „Zum Eisen der Hethiter“ in Das Schiff von Uluburun (493-502), 2005.

Kontakt aufnehmen:

Haben Sie Interesse an 3D-Scans, Drucken, Rekonstruktionen, Workshops oder Fragen? Dann melden Sie sich!